Soll man die Piazza Navona in Rom sperren?

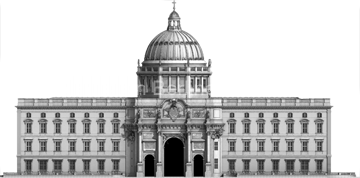

Der Freiraumwettbewerb rund um das Berliner Schloss – Humboldtforum hat ein erschreckend nüchternes Ergebnis gehabt. Der Siegerentwurf ist nicht viel mehr als eine riesige, gepflasterte Fläche, so wie man sich Kasernenhöfe zum Exerzieren vorstellt. Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig (1688–1740), hätte seine wahre Freude daran gehabt, ließ er doch den barocken Lustgarten planieren, damit seine langen Kerls dort zu seiner Freude marschieren und strammstehen konnten.

Historische Plätze wie die Piazza Navona in Rom werden täglich von Tausenden von Menschen besucht, sie verweilen dort und haben Freude am schönen historischen Umfeld. Ihre drei großen Brunnenanlagen, die dicht um sie herumkauernden Häuser geben ihr Intimität und dennoch Urbanität und eine unvergleichliche Schönheit, auf Neudeutsch würde man sagen: „Aufenthaltsqualität“.

Wir Deutschen sind als gründliches Volk bekannt, alles muss bei uns vorgeschrieben und reguliert werden – und wir haben sogar Freude daran, zumindest diejenigen, die für Regulierungen zuständig sind. Zumeist tun sie das so gern, weil man sie dann nicht mehr für irgendetwas verantwortlich machen kann. Dadurch entmündigen wir in unserer Regulierungswut den sog. „Mündigen Bürger“, weil wir ihm, um ihn zu schützen, immer mehr Eigenverantwortung nehmen – und dies mit einem Wust von Reglements kompensieren, an die er sich dafür, bitte sehr, zu halten hat.

So müssen Plätze heute Platz für Tausende bieten, aber, bitte schön, vollständig barrierefrei. Niemand darf stolpern, er könnte sich ja verletzen und damit den Staat für die mangelnde Vorsorge in Anspruch nehmen. Die Feuerwehr muss natürlich überall freien Zugang haben, das ist nachzuvollziehen, aber auch Gebäudereiniger, die die Fenster und Fassaden putzen sollen. Vorfahrten und Stellplätze für viele Busse müssen angelegt werden, denn wer läuft schon gern einen kurzen Weg zu seiner Veranstaltung. Die Busse und Taxen müssen aber auch wieder abfahren können, ohne Passanten über den Weg zu fahren. Dass Stellplätze für Behinderte sein müssen, ist klar, aber die wollte man ursprünglich in einer Tiefgarage anlegen. Wie dann Behinderte aus der Garage kommen sollen, wenn der Fahrstuhl ausfällt, hat man wohl nicht bedacht. Fahrradwege und Fahrradstellplätze sowie Taxihalte- und Warteplätze verschönern das Bild, das Blech siegt über die Menschlichkeit und Schönheit. Dann kommt dazu noch der alles regulierende Schilderwald, U-Bahn-Zugänge und möglichst aus Waschbeton hergestelltes Platzmobiliar. Pflegeleicht soll der Platz auch noch sein, natürlich mit großem Gerät leicht zu reinigen. Und natürlich ein wenig obligatorisches Grün, beim Siegerentwurf kulminiert dies in einer Trauerweide an der Ostfassade Stellas an der Spree. Nomen est omen! Nutzen vor Schönheit, damit der so praktisch gewordene Platz allen gefallen möge. Der Kompromiss, so nötig er für die Funktion der Demokratie ist, verhindert heute die Entfaltung der Schönheit der Städte. Alles wird nivelliert, auf niedrigem Niveau. So etwas mag für ein Einkaufszentrum gelten, das selten zur Erholung und Erbauung aufgesucht wird wie die Piazza Navona.

Plätze heute nach der Ästhetik von vor hundert Jahren anzulegen, ist nicht mehr möglich, „form follows function“ ist einer der Grundsätze, mit denen man jede Kreativität abtötet. Die Bilder dieses Beitrags zeigen, wie schön man früher den Stadtraum Berlins gestaltete. Dem früheren Gartendenkmalpfleger von Berlin, Klaus Henning von Krosigk, verdanken wir u. a. die schönen, springbrunnengeschmückten historischen Rabatten auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor, den Schinkelplatz und einen Teil des ursprünglichen Gendarmenmarktes hinter dem deutschen Dom. Er wurde vor kurzer Zeit pensioniert. Einen Nachfolger gibt es nicht, der wurde einfach eingespart. Warum auch? Es ist doch alles bestens reguliert – und die Schönheit von Stadtplätzen hat in Berlin keine Lobby, Gott sei Dank.

Glückliche Piazza Navona, sie liegt in Rom. In Berlin wäre sie vielleicht wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit längst geschlossen und planiert worden.

So äußerte sich Wilhelm von Boddien vor Kurzem zum Siegerentwurf des Freiraumwettbewerbs.

Die WELT hat vor einiger Zeit auch ihre Meinung dazu veröffentlicht.

Typisch Berlin, alles grau in grau!

Auf solcherart Kuriosa verzichtet man natürlich im Zeitalter des stilistischen Purismus bei einem repräsentativen Wiederaufbau, vielleicht zurecht. Doch apropos Purismus: Wenn dieser Entwurf so, wie er eingereicht wurde, realisiert wird, dann wird man jetzt schon sagen dürfen: Distanzierter kann man sich gegenüber einem architektonischen Komplex, der ja nichts Geringeres leisten soll als die urbane Mitte der deutschen Hauptstadt endlich, endlich wieder herzustellen, nicht verhalten. „Offen” für Diskussionen Senatsbaudirektorin Regula Lüscher hat zwar bei der Präsentation des Timo-Hermann-Entwurfs hervorgehoben, dieser zeichne sich auch dadurch aus, dass er so „offen” für weitere Diskussionen sein. Damit wollte sie wahrscheinlich Enttäuschungen vorbeugen, nach dem Motto: Keine Sorge, da kommt noch was, wir hübschen nach. Aber es steht zu vermuten, dass es sich dabei um wenig wirksame Beruhigungstropfen handelt.

Peinlich: hat niemand in der Jury bemerkt, dass bei diesem Entwurf der Ansicht des Schlossplatzes die Lustgartenfassade einfach spiegelverkehrt statt der Schlossplatzfassade eingesetzt wurde? Und für diese mangelnde Sorgfalt gab es sogar den 2. Preis: 25.000 Euro!

Es war schließlich Madame Lüscher selbst, die schon vor Monaten Tatsachen der künftigen Schlossplatz- Gestaltung schuf, indem sie dort, wo die Breite Straße auf den Schlossplatz trifft, das Areal verkleinerte, auf dem einst der berühmte Neptunbrunnen von Reinhold Begas prangte, den sich die sogenannten Traditionalisten so sehnlich an die alte Stelle zurückwünschen. Und das ist denn auch für den mit der Diskussion vertrauten Hauptstädter das eigentliche Signal, das von der Entscheidung der Preisjury ausgeht: Dabei will man doch sein „kritisches”, um nicht zu sagen „gebrochenes” Verhältnis zur preußischen „Zwingburg” von einst dokumentieren. Nur ja keine Identifikation aufkommen lassen. Hat schließlich alles irgendwie mit Auschwitz zu tun. Der Neptuns-Trumm bleibt schön, was er nun schon so lange war: ein Fremdkörper in der Wüstenei des Alexanderplatzes. Freut euch, Schöneberger! Auch die Rossebändiger finden offenbar keine Gnade vor den Augen der Juroren. Dabei sind sie dezenter und auch älter (von 1847 nämlich) und schmückten einst ebenfalls die Schauseite des Schlosses.

Aber auch dieser skulpturale Schmuck verstößt offenbar noch immer gegen jene ästhetische Korrektheit, der sich das Gremium aus Politikern und Architekten verpflichtet fühlt, die nun für eine denkbar kalte und emotionslose Variante stimmten, um die einstige Hohenzollern-Residenz in den Stadtraum von heute einzugliedern. Das wird zumindest die Schöneberger unter den Berlinern freuen. Sie können demnach wahrscheinlich weiterhin den Anblick jener beiden Bildwerke in ihrem Kleistpark genießen. Bildwerke, die einst der russische Zar seinem Thron-Kollegen Friedrich Wilhelm IV. schenkte, weshalb die beiden kraftvollen männlichen Nuditäten, die so elegant wie energisch ihre Pferde führen, auch für die früher so engen dynastischen Verbindungen Preußens und Russlands stehen.

Der Eklektizismus wird damit Markenzeichen Berlins bleiben, denn am selben Ort, an den die Rossebändiger zogen, wurden ja auch die Kolonnaden von Gontard versetzt. Heute meist als „Kleist-Kolonnaden” bezeichnet, sind sie eines der ganz wenigen baulichen Elemente, die sich aus dem friderizianischen Berlin des 18. Jahrhunderts erhalten haben, wo sie die Stadt zum Norden hin mit einem markanten Schlusspunkt versahen. Damals war Schöneberg ein von viel Heidekraut umgebenes Dorf im Süden der Metropole. Das Versetzte, Verkehrte, Verlorene: das bleibt also typisch für Berlin.

Deutsch

Deutsch English

English Francais

Francais

Berlin ist pleite. Wenn es genug Reiche in Berlin gibt die Interesse an dem Projekt hätten, könnten die bestimmt die Pläne in ihre Richtung verändern. Wenn sie den wollten…