>> Im aktuellen Berliner Extrablatt Nr. 99 haben wir auf Seite 70 den Beitrag „Bereits normal – das Berliner Schloss im Film“ veröffentlicht. Aus Platzgründen konnte nicht der vollständige Beitrag abgedruckt werden. Sie finden ihn nun hier:

Bereits normal – das Berliner Schloss im Film

von Marc Metzger

Im Kino der Weimarer Republik war das Schloss eigentlich immer da. Und warum auch nicht? Wagte man sich, wie in späteren Jahren vermehrt geschehen, aus den Ateliers heraus, um reale Motive aufzusuchen, war es Kristallisationspunkt urbanen Lebens – ums Schloss kreiste die Stadt. Doch eine Selbstverständlichkeit ist es auch im damaligen Film nicht gewesen. Zwar eröffnet DIE STADT DER MILLIONEN. EIN LEBENSBILD BERLINS (1925, Regie: Adolf Trotz) mit einer spektakulären Luftaufnahme von Dom, Lustgarten und eben Schloss – jedoch ausgerechnet als die einstige Hohenzollernresidenz langsam ins Bild wandert, wird das Flugzeug von einem Windstoß erfasst und die Einstellung zeigt sich verwackelt –, gefolgt von einer Reihe beeindruckender Aufnahmen des Schlüterhofs, sparen es dagegen die beiden anderen großen Weimarer Berlin-Filme SINFONIE EINER GROSSSTADT (1927, Regie: Walther Ruttmann) und MENSCHEN AM SONNTAG (1930, Regie: Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer) geflissentlich aus. Während letzterer sich ausschließlich an Aufnahmen aus dem Westteil der Stadt ergötzt, sind in Ruttmanns filmischer Collage nur eine geschwinde Ansicht des Schlossplatzes aus der Französischen Straße heraus sowie ein verschatteter Teil der Eosanderschulter bei Impressionen eines sonntäglichen Stadtmarathons zu erhaschen.

Als thematischer Hauptdarsteller agiert das Bauwerk dann in der Ufa-Produktion ANDREAS SCHLÜTER (1942, Regie: Herbert Maisch), welche Bestandteil einer propagandistischen Reihe der NS-Zeit ist, die genialischen Persönlichkeiten huldigt – mit einem herrlich aufspielenden Heinrich George in der Rolle des titelgebenden Bildhauers und Baumeisters. Erzählt wird heroisch überhöht von der Rivalität zwischen Schlüter und seinem Nachfolger Eosander von Göthe sowie Schlüters tragischem Sturz über die Münzturmkatastrophe – gespickt mit einer Fülle wehmütig machender letzter Aufnahmen des Schlossinneren vor der Zerstörung.

Fünf Jahre später zog es Roberto Rossellini für DEUTSCHLAND IM JAHRE NULL (erschienen 1948), dem letzten Teil seiner Neorealistischen Trilogie, zu Dreharbeiten nach Berlin. Das nun ausgebrannte Schloss bildet den Hintergrund für eine Schlüsselszene am Anfang, wenn der kleine Edmund sich einmal mehr in der ausgebombten Stadt auf Nahrungssuche begibt. Er treibt sich am Neptunbrunnen herum, das noch gänzlich intakte Nationaldenkmal ist (nebst Bauakademie) deutlich in der Unschärfe dahinter auszumachen.

Die DDR zerstörte das Schloss, doch benötigte sie es trotzdem für ihre Geschichtsschreibung. ERNST THÄLMANN – SOHN SEINER KLASSE (1954, Regie: Kurt Maetzig), seinerzeit Pflichtprogramm in der Volkserziehung, zeigt einen versprengten Haufen Revolutionäre, die aus den Kolonnaden des Nationaldenkmals heraus den Schlossplatz beschießen, daneben lässt sich der Marstall noch mit Dreiecksgiebel und der Neptunbrunnen am ihm zugehörigen Platze, die Westfassade des Schlosses immerhin im Anschnitt bestaunen. Doch all dies ist – das Schloss ward vier Jahre zuvor gesprengt – nichts als gemalter Hintergrund, sogenannte matte paintings, gängige Effektpraxis zu jener Zeit. Liebknechts Rede wiederum wird stilecht und historisch verklärend am Balkon mit roter Fahne inszeniert, die Legende um Portal IV damit erstmals zementiert. Der Baubeginn des Staatsratsgebäudes, welches das größtenteils neugeschaffene Portal als Reliquie integrieren würde, liegt zu diesem Zeitpunkt noch sieben Jahre in der Zukunft. Die Totale ist dann erneut (mäßig gelungenes) Gemälde, das von aufständischer Komparserie frenetisch bejubelt wird.

In TROTZ ALLEDEM! (1972, Regie: Günter Reisch), dem nach SOLANGE LEBEN IN MIR IST (1965) zweiten Teil eines großangelegten Karl-Liebknecht-Biopics – die Defa hat derweil längst zum ihr eigenen dokumentarisch anmutenden Stil gefunden – bedient man sich dann schon eines gewieften Schnitts statt künstlichen Budenzaubers, um die nunmehr zweiundzwanzig Jahre währende Abwesenheit des Bauwerks zu kaschieren. Liebknecht-Darsteller Horst Schulze spricht hier auch von keinem Balkon mehr, sondern lediglich leicht erhöht von einem Auto zu den Massen im Lustgarten. Ein Gegenschuss, der das fehlende Schloss offenbart hätte, findet schlicht nicht statt, die Kamera verweilt immerzu im Profil oder auf Liebknechts Rückansicht.

Hernach wurde es filmisch ruhig ums Schloss. Zwar kamen Historienfilme in Ost und West nie aus der Mode, doch der Plan des Genossen Ulbricht, das Schloss aus aller Erinnerung zu tilgen, schien aufgegangen. Das Gebäude, einst das meistverkaufte Berliner Postkartenmotiv, stand längst nicht mehr stellvertretend für die ehemalige Hauptstadt – auch nicht im Kino. Und noch weit über die Wende hinaus ist es beispielsweise in Werken wie ANONYMA – EINE FRAU IN BERLIN (2008, Regie: Max Färberböck), welcher das Los Berliner Frauen bei Ankunft der Roten Armee thematisiert, der ruinöse Potsdamer Platz am Ende einer Straßenflucht – zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in seiner neuaufgebauten Form noch immer sehr en vogue –, der den Standort der Handlung markiert.

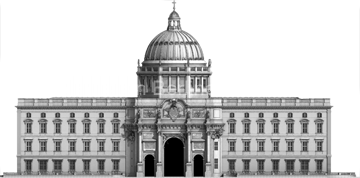

MACKIE MESSER – BRECHTS DREIGROSCHENFILM (2018, Regie: Joachim A. Lang) beschert uns da wahrlich einen Paradigmenwechsel. Schon seit Jahrzehnten steht überhaupt fast nur noch das Brandenburger Tor sinnbildlich für alles Berlinische im Kino. Doch was passiert hier? Aus einem unruhigen, verregneten Nachthimmel heraus saust die Kamera in die Tiefe und kommt erst zum Halt, als das monströs erleuchtete Bauwerk inklusive Spreeflügel, detailgetreu am Computer rekonstruiert, bildfüllend erscheint. Davor rauscht der von Lars Eidinger verkörperte Bertolt Brecht mit Freunden in einer motorisierten Karosse in mörderischem Tempo vorbei – so fängt der Film an! Vorbei die Zeiten – oder muss man sagen: die Zwischenzeit? –, in der andere Bauten Pate für Berlin standen!

Wer genau hinsieht, wird feststellen, dass das Berliner Schloss auch in WERK OHNE AUTOR (2018), dem dritten Film des deutschen Oscar-Preisträgers Florian Henckel von Donnersmarck einen winzigen Auftritt hat – einen jedoch unrühmlichen. Der von Sebastian Koch verkörperte Arzt führte im Nationalsozialismus abscheuliche Versuche am Menschen durch und lebt nun unbehelligt ein bürgerliches Leben in der jungen Bundesrepublik. Über einer Kommode angebracht findet sich eine kleine gerahmte Fotografie des Lindenblicks aufs Schloss. Sie soll wohl die alte, untergegangene Welt symbolisieren, die Carl Seeband in seinen eigenen vier Wänden zu konservieren versucht.

Eine Frage im Vorfeld war auch gewesen, ob und wie es in DER VERMESSENE MENSCH (2023, Regie: Lars Kraume), diesjähriger Berlinale-Beitrag und erster Spielfilm, der sich mit dem Genozid an den Herero und Nama beschäftigt, einen entsprechenden Querverweis aufs Schloss geben würde, sind die Verbrechen des Kolonialismus doch quasi thematisches Steckenpferd des heute als Humboldt-Forum genutzten Baus; dazu passend fand eine Vorpremiere des Films im Hause selbst statt. Die Antwort: Einzig in einer frühen Szene, die die Berliner Völkerschau im Jahre 1896 aufwendig nachstellt, schneidet man am Sequenzende in die Totale einer Stadtlandschaft, aus der auch die Kuppel des Schlosses aufragt. Stattgefunden hat die „Colonial-Ausstellung“ jedoch in Wahrheit in Berlin-Treptow, weswegen eine Perspektive von Süden, nicht von Westen die richtige gewesen wäre. Bezeichnenderweise – der Film liefert obendrein eine Kritik an der unheiligen Allianz zwischen Staat und Kirche – ist dann auch der Berliner Dom optisch um ein Vielfaches präsenter als das Schloss.

Im Unterhaltungskino gehört das Schloss schon eine geraume Weile ganz selbstverständlich dazu. Drohnen- und Helikopterflüge, die als Trenner zwischen einzelnen Spielszenen das Vergehen von Zeit illustrieren, sparen den Bau schon lange nicht mehr aus. Romantische Komödien wie jene von Karoline Herfurth (etwa WUNDERSCHÖN, 2022) zeugen davon. Doch auch internationale Kost, sei es THE CONTRACTOR (2022, Regie: Tarik Saleh, mit Chris Pine) oder zahllose andere US-Produktionen, die die Berliner Kulisse mitsamt ihren Fördertöpfen nur allzu gern steuerbegünstigt nutzen, zeigen keinerlei Zurückhaltung, das Schloss als eher zufälligen Hintergrund in einen actionlastigen Plot zu integrieren. Doch auch im anspruchsvollen Netflix-Drama DIE SCHWIMMERINNEN (2022, Regie: Salih El Hosaini, mit Matthias Schweighöfer), in dem zwei angehende Olympionikinnen vor dem syrischen Bürgerkrieg fliehen und am Ende ihrer qualvollen Odyssee Berlin erreichen, ist das Schloss bereits kurz nach Ankunft beider Protagonistinnen mit dem Bus über die Straße des 17. Juni jenseits des Brandenburger Tors klar auszumachen. Dabei hätte ein Sprung über die Achse genügt, es auszusparen, schleicht sich durch seine Präsenz doch auch ein Patzer ein: Da der Film während der Flüchtlingskrise 2015/2016 spielt, hätte sich das Schloss noch im Bauzustand befinden müssen. Der Film präsentiert es jedoch vollendet, so wie es das Team bei den Dreharbeiten vorfand – vielleicht aber eben auch darum, weil man auf einen Einbau schlicht nicht verzichten wollte und diese winzige Ungereimtheit gar sehenden Auges in Kauf genommen hat. Wie groß war doch die Furcht mancher darüber, wie das Ausland auf diese Rekonstruktion blicken, sie gar schmähen würde. Doch wie sich zeigt, hat zumindest der internationale Film keinerlei Vorbehalte, das Berliner Schloss als alten-neuen Stadtmittelpunkt anzuerkennen – und das ohne, dass es irgendwelcher Rechtfertigungen bedarf.

Doch kein anderer Regisseur der Gegenwart hat dem Bauwerk bislang so viel inhaltlichen Raum geboten wie Christian Petzold, einst einer der Vorreiter der Bewegung „Berliner Schule“. UNDINE (2020, mit Paula Beer) erzählt die Geschichte des Wassergeists aus der Sage des Staufenbergschen Rittergeschlechts als modernes Märchen neu. Diese zeitgenössische Undine hält „Führungen für den Berliner Senat“, so heißt es jedenfalls im Film, informiert als Stadthistorikerin über Entwicklungen im öffentlichen Raum und erläutert diese anhand eines Stadtmodells. Entstanden sind die Szenen in der Ausstellung am Köllnischen Park, unweit des Märkischen Museums. Wer aber jemals einem Schlossvortrag des Fördervereins gelauscht hat, wird viele der Fakten, die der Verein kundtut, hier nahezu eins zu eins wiederfinden – phasenweise sogar in gleichklingendem Wortlaut. Der Name Wilhelm von Boddien fällt hingegen nie, und die Schlossattrappe aus den Jahren 1993 und 1994 mit ihren bemalten Planen, die das Bauwerk einst aus der Versenkung hob und dem Wiederaufbau Tür und Tor öffnete, wird hinlänglich als „Taschenspielertrick“ bezeichnet. Doch bleibt beachtlich, mit welcher Emphase auf Undines Beruf eingegangen wird, wo dieser für die eigentliche Filmhandlung doch unerheblich ist. Einen großen und wichtigen Vortrag übers kommende Humboldt-Forum – welches man im Film selbst übrigens nie zu Gesicht bekommt – soll sie halten. Um Ängste abzubauen, probt sie ihn an ihrem von Franz Rogowski gespielten Freund. Erneut werden Schlossgeschichte und Wiederaufbaudebatte wortreich rekapituliert. Doch eine eindeutige Haltung zum Schloss liefert UNDINE nie. Wie alle Filme Petzolds ist auch dieser auf mehrere Arten lesbar. Auffällig ist jedoch der Raum, den die Schlossthematik einnimmt, indem etliche Filmminuten sich darin erschöpfen. Ein eindrücklicher Beweis, dass das Schloss in der Domäne der Kulturschaffenden vielleicht nicht geliebt, aber – hier zeigt sich einmal mehr die normative Kraft des Faktischen – eben auch nicht mehr wegzuignorieren ist.

Und dann ist da noch Maria Schraders vielbeachtete Miniserie UNORTHODOX (2020) über eine junge New Yorker Jüdin, die, um ihrer orthodoxen Familie zu entkommen, ausgerechnet ins weit entfernte Berlin flieht. In einer der schönsten Szenen wird die zunächst verschüchterte Esty dazu eingeladen, ihre neugewonnenen Berliner Freunde zu einem Badeausflug an den Wannsee zu begleiten; das Auto, in dem sie bereits sitzen, passiert den Lustgarten. Vom Wasser aus verweist man dann auf die Villa am Hang, von der einst die Ermordung von Millionen Juden ausging. Schockiert weicht Esty zurück: „Und ihr badet hier?“ „Es ist nur ein See“, lautet die besonnene Antwort eines jungen Mannes, zu dem sie besonderes Vertrauen gefasst hat. In einer sehr viel späteren Sequenz, die die filmische Klammer schließt, spaziert Esty in Begleitung ihres Ehemannes, der sie mittlerweile aufgespürt und mit dem sie sich ausgesöhnt hat, über den Schinkelplatz gegenüber der Westfassade des Schlosses. Gedreht vermutlich im Jahr 2019 – Netflix nutzt diesen Moment gar als eins von mehreren Postermotiven beim Bewerben der Serie – zeigt sich die Kuppel noch eingerüstet, die Eindeckung mit Kupfer steht noch aus. Für all jene, die in die Aufbauzeit des Schlosses zurückreisen möchten und die bald von Freiheits- und Einheitsdenkmal verstellte Westseite noch einmal ohne ebendieses genießen möchten, ist die Szene zu empfehlen. Das wahrlich Beachtliche aber ist, dass gerade in einer Serie mit eben einer solchen Thematik das Schloss nicht, wie vielleicht erwartbar wäre, bedrohlich im Hintergrund wabert oder gar mit einer Schuldfrage in Verbindung gebracht wird. Im Gegenteil: Die Fassaden erstrahlen goldgelb in der Abendsonne, Esty hat sich emanzipiert. Ohne Berührungsängste, selbstbewusst und mit einer Normalität, die schlicht keines Kommentars bedarf, schlendert sie vorbei an Schinkel, Beuth und Thaer. Im Film jedenfalls ist das Schloss bereits mehr als angekommen.

>> Alle Beiträge vom Berliner Extrablatt Nr. 99 können Sie hier lesen.

Deutsch

Deutsch English

English Francais

Francais