Beitrag aus der F.A.Z. vom 07.02.2022

.

Sie will Mauern einreißen und Europa und Afrika kulturell verbinden – aber in der Debatte über die Documenta setzt sie auf ein Expertengremium: Ein Gespräch mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

Von Patrick Bahners und Andreas Kilb

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Frau Staatsministerin, Sie haben ein Amt angetreten, das in den vergangenen zwanzig Jahren von sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten geprägt wurde. Wo liegen Ihre Prioritäten?

Claudia Roth: Für mich ist Kultur Lebenselixier und Grundnahrungsmittel. Mit aller Kraft für die Bedeutung von Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft einzutreten, gerade in schwierigen und harten Zeiten – das ist meine Aufgabe. Und natürlich geht es dabei auch um die richtige Symbolik. Im Dezember wurde klargestellt, dass Kunst und Kultur in der Corona-Pandemie nicht gleichzusetzen sind mit Freizeiteinrichtungen wie Fitnessstudios. Jetzt wurde der zweite Schritt gemacht: Im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz von Anfang Januar steht ein Absatz, in dem explizit auf die Rolle von Kunst und Kultur hingewiesen wird. Es braucht jetzt eine besondere Begründung, wenn es zu Einschränkungen kommt. Damit sind wir der Forderung nach einem Staatsziel Kultur ein konkretes Stück nähergekommen.

Ihre Vorgängerin Monika Grütters hat zuletzt ein eigenes Kulturministerium gefordert. Bedauern Sie, dass es bei einer Bundesbehörde geblieben ist?

Ich hätte mir auch ein Kulturministerium vorstellen können, aber das hätte gegenüber den Bundesländern zu sehr als Machtgeste gewirkt. Ich bin ein föderal geprägter Mensch aus dem Freistaat Bayern. Deshalb glaube ich, dass Bund und Länder an einem Strang ziehen müssen. Wir brauchen Dialog, Verbindungen, Zusammenarbeit. Wir haben uns vorgenommen, ein Plenum der Kultur ins Leben zu rufen, in das die Länder und die Kommunen einbezogen werden. Ich fühle mich nicht als Second-Class-Staatsministerin, sondern in unserem föderalen System sehr gut positioniert.

Was bedeutet der Standort im Bundeskanzleramt, in unmittelbarer Nähe zu Olaf Scholz, für Ihre künftige Arbeit?

Zunächst einmal ist das auch ein Zeichen des Vertrauens in dieser Koalition, dass der Bundeskanzler eine Kulturstaatsministerin einer anderen Partei im Kanzleramt haben möchte. Es war ja durchaus eine Überraschung, dass das Ressort zu den Grünen kam. Dass die Grünen sich dann für mich entschieden haben, verstehe ich als Signal: Da gibt jemand der Kulturpolitik ein Gesicht und eine Stimme. Meine kulturellen Wurzeln liegen in der Musik- sowie in der städtischen und der freien Theaterszene, das hat mich ebenso geprägt wie mein politisches Engagement für Menschenrechte und Demokratie. Ich stehe dafür, dass Kulturpolitik sich nicht vornehmlich auf große Bauprojekte konzentrieren sollte, sondern dass sie Gesellschaftspolitik und Demokratiepolitik ist.

Die Beziehungen zwischen Ihren Vorgängern und dem Finanzminister waren nicht immer entspannt. Jetzt ist der frühere Finanzminister zum Kanzler aufgestiegen, und die FDP stellt den Finanzminister. Ist das in Zeiten leerer Kassen nicht eine ungünstige Konstellation für Ihren Etat?

Ich gehe nicht defensiv an meine Aufgabe heran. Alles hängt davon ab, ob ich in der Lage bin, die anderen Kabinettsmitglieder zu überzeugen. Ich habe jahrelang im Parlament gesessen und mir da die Ausfälligkeiten der AfD angehört. Auch heute hieß es aus dieser Ecke wieder, die Berlinale sei ein kulturfremdes Festival. Solche Ideologen sind für mich und für uns alle die eigentliche Herausforderung. Im Übrigen sollten wir die ökonomische Bedeutung von Kunst und Kultur nicht unterschätzen. In Bayern ist das inzwischen ein größerer Wirtschaftsfaktor als die Automobilindustrie. Mit Robert Habeck haben wir ja jetzt einen Wirtschaftsminister, der Romane und Theaterstücke geschrieben hat und genau um diese Effekte weiß, ebenso wie Christian Lindner. Mit Arbeitsminister Hubertus Heil sind wir schon im Gespräch über die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Kulturschaffende. Wir werden uns hinsetzen und überlegen, wie man den Soloselbständigen helfen kann. Mit dem Landwirtschaftsministerium sprechen wir über die Kultur im ländlichen Raum. Mit dem Bauministerium reden wir über Baukultur und Klimaschutz. Es geht um Zusammenarbeit, und die wollen wir alle.

Kurz nach Ihrem Amtsantritt hat der Berliner Kultursenator Klaus Lederer die Förderpraxis des Bundes beklagt, bei der Projekte angeschoben werden, die nach dem Auslaufen der Förderung den Ländern auf die Füße fallen. Wie kann sich an dieser Schieflage etwas ändern?

Gerade in Berlin fördern wir viele Einrichtungen dauerhaft und mit hohen finanziellen Mitteln. Aber bei meinen Antrittsbesuchen in den Ländern habe ich mit Amtskollegen geredet, die das mit den Projekten genauso beschrieben haben. Deshalb müssen wir überlegen, wie wir die guten Ideen gemeinsam entwickeln können.

Es läuft also auf eine Koordinierungsstelle hinaus.

Es geht um Kooperation, das ist viel mehr als Koordinierung. Deswegen will ich mir vor Ort ein Bild machen, alle Länder besuchen. Begonnen habe ich in Baden-Württemberg. Da wurde die Film- und Fernsehinitiative „Green Shooting“ vorgestellt, die sich jetzt auch mit der BKM auf der Berlinale präsentiert. Dann war ich in einem der tollsten Plattenläden in unserem Land. Im Stuttgarter Linden-Museum ging es um Eigentumsfragen, Rückgaben und Kooperationen mit afrikanischen Museen. Am Abend, als ich schon ziemlich fertig war, hieß es: So, jetzt gehst du aber auch noch in „Rheingold“ ins Staatstheater. Da kam der Ministerpräsident, und hinterher haben wir mit den Intendanten und der Kulturministerin noch lange darüber gesprochen, was wir gegen den Eindruck tun können, dass Berlin mit irgendetwas anfängt und die Länder es ausbaden. Als Nächstes kommen für mich Hamburg, Sachsen, Schleswig-Holstein und Hessen an die Reihe.

Aber die Situation ist letztlich doch so, dass der Bund das Geld hat und die Länder brauchen es. Was können Sie als Gegenleistung verlangen?

Kulturpolitik ist kein Nullsummenspiel. Sie wissen ja, wo die Baustellen sind. Beim Reformprozess in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz etwa oder beim Humboldt-Forum. Das Humboldt-Forum ist meiner Meinung nach noch ein Rohbau. Bei der SPK geht es darum, eine Struktur zu entwickeln, die diesen unfassbaren kulturellen Reichtum besser zur Geltung bringt. Wir brauchen eine Struktur mit mehr Autonomie, aber gleichzeitig mit einer kreativen Vernetzung. Da möchte ich zum Beispiel gern klären: Was ist die Funktion der Museen in den 2020er-Jahren? Worin besteht der Mehrwert für Baden-Württemberg oder Bayern, sich an der Stiftung zu beteiligen? Wie führt der Weg vom klassischen preußischen Kulturbesitz hin zur Öffnung einer der weltweit größten und wichtigsten Schatztruhen der Kultur?

Sie wollen sich von Preußen als Symbol verabschieden, aber nicht von der Stiftung als Einheit.

Natürlich wird man über den Reformprozess reden, über Budgethoheit und Autonomie der Museen. Aber ich möchte schon wissen: Was sind die Inhalte? Was macht die Museen zu Orten, wo mehr möglich ist, als sich einen berühmten Künstler anzugucken? Kulturpolitik verstehe ich als Aufbruch in die Wirklichkeit. Wie sieht Erinnerung aus in Zeiten ohne Zeitzeugen? Wie erweitern wir Erinnerungskultur um den ganzen Bereich der Dekolonialisierung? Wie sieht Erinnerung in einer Gesellschaft aus, durch die der NSU eine Blutspur gelegt hat? Erinnerungskultur ist der eine Schwerpunkt, den ich setzen will. Der zweite betrifft die „Gesellschaft der Vielen“. Wie drückt sich diese Vielfalt eigentlich in unserer Kultur aus? Inwiefern ist die Diversität unseres Landes beim Personal der Kultureinrichtungen und in den künstlerischen Ausdrucksformen sichtbar? Mein dritter Schwerpunkt ist der Kampf gegen die Klimakrise. Wie können die Kultureinrichtungen da ihren Beitrag leisten? Natürlich geht es dabei immer auch um Geld. Aber ich möchte den Aufbruch in die Wirklichkeit auch gemeinsam mit vielen Themen und Personen schaffen.

Sie haben das Humboldt-Forum als Baustelle beschrieben, was paradox klingt, weil das Gebäude ja nun fertiggestellt ist. Im Zuge dieser Fertigstellung wurden einige berühmte Ausstellungsobjekte dorthin gebracht, etwa die Südseeboote. Weil sie zu groß waren, um durch die Tür zu passen, wurden sie durch eine Lücke in der Mauer eingelassen, die dann geschlossen wurde. Bei einem davon, dem Luf-Boot, hat der Historiker Götz Aly herausgefunden, dass die Erwerbungsumstände womöglich ähnlich bedenklich sind wie bei den Benin-Bronzen. Könnten Sie sich vorstellen, die Mauer, durch die es ins Humboldt-Forum kam, wieder aufzureißen?

„Reißen wir die Mauern ein, die uns trennen.“ Das ist ein Satz meiner Lieblingsband Ton Steine Scherben. Wenn wir über Rückgaben reden, dann reden wir auch über Gerechtigkeit, über ein anderes Verhältnis Deutschlands zu seiner eigenen Geschichte und eine gemeinsame Zukunft zwischen Europa und Afrika. Experten setzen sich schon seit Längerem damit auseinander, aber wer kriegt das in der Schule mit? Gibt es bei uns nicht eine Tendenz, zu sagen, das ist die Aufgabe der Franzosen, Spanier, Portugiesen, Niederländer, Belgier, aber wir haben damit nichts zu tun? Bei Rückgaben muss natürlich von der nigerianischen Seite gesagt werden: Das oder das wollen wir zurückhaben. Oder: Wir haben ein riesengroßes Interesse daran, dass unsere Kunst auch in Deutschland präsentiert wird, damit ihr überhaupt eine Vorstellung über den Reichtum und die Vielfalt unserer Kultur bekommt. Aber mit Rückgaben ist es ja nicht vorbei. Es geht darum, Mauern in den Köpfen einzureißen. Es geht um Kooperation, um gemeinsame Zukunft von deutschen und afrikanischen Museen auf Augenhöhe.

Noch einmal zurück zum Humboldt-Forum. Wäre es dann für Sie auch denkbar, beim Kreuz und der umstrittenen Umschrift auf der Kuppel des Schlossbaus zu sagen: Wir haben die Kritik daran verstanden und nehmen beides wieder ab?

Im Koalitionsvertrag steht: Wir wollen das Humboldt-Forum zu einem weltoffenen Ort machen. Das heißt: So wie bisher geht es nicht. Die Kuppelinschrift habe ich schon in Oppositionszeiten kritisiert. Das hat doch überhaupt nichts mit Weltoffenheit zu tun. Im Gegenteil: Da wird ein Dominanzanspruch formuliert, der einfach nur abschreckend wirkt. Zum Kreuz: Vor zwanzig Jahren haben wir im Bundestag darüber debattiert, ob auf dem Altar im Andachtsraum des Parlaments von Günther Uecker ein Kreuz fest installiert werden soll. Man hat dann aber gemerkt, dass das Kreuz für viele wichtig ist, aber für andere nicht dieselbe Bedeutung hat. Also gibt es da ein mobiles Holzkreuz. Im Humboldt-Forum soll jetzt die Inschrift auf der Kuppel kontextualisiert werden. Das ist das Allermindeste, finde ich. Das Humboldt- Forum ist ja nicht der Vatikan.

Zum ersten Mal gehören die im Kanzleramt und im Auswärtigen Amt für Kulturpolitik zuständigen Staatsministerinnen derselben Partei an. Mit Katja Keul verbindet Sie zudem noch, dass Sie zu den Unterzeichnern der Gegenresolution gegen die BDS-Resolution des Bundestages gehören. Darf man annehmen, dass es eine Art Schwerpunktverlagerung hin zur auswärtigen Kulturpolitik geben wird?

Es war keine Gegenresolution, sondern eine Erklärung, die die Befürchtungen, wozu ein solcher Beschluss führen kann, thematisiert und gleichzeitig eine klare Ablehnung von jeder Form von Antisemitismus ist. Ja, es ist eine Chance, dass man jetzt zwei miteinander befreundete Häuser hat. Nicht nur mit Katja Keul werde ich zusammenarbeiten, sondern auch mit Anna Lührmann, die im Auswärtigen Amt für Europa zuständig ist. Eine künstliche Trennung von Bundes- und Auswärtiger Kulturpolitik ist nicht produktiv. Die gelungene Zusammenarbeit mehrerer Ressorts mit den afrikanischen Museen ist da ein Positivbeispiel.

Wie verstehen Sie die Entscheidung deutscher Museen, die Benin-Bronzen in Eigentum Nigerias zu überführen? Trägt sie den exzeptionellen Umständen der Plünderung von 1897 Rechnung, oder war die Plünderung keine Ausnahme, sondern typisch für den Kolonialismus, und hat die Entscheidung daher Modellcharakter im Sinne der Bereitschaft, das Eigentum an allen Erwerbungen der Kolonialzeit den Herkunftsländern zu übertragen, wie es Bénédicte Savoy und Felwine Sarr dem französischen Staat empfohlen haben?

Am Umgang mit den Benin-Bronzen lässt sich erkennen, ob wir es ernst meinen mit der Auseinandersetzung mit unserer eigenen Geschichte. Es kann aber nicht nur um die Causa Benin gehen. In unserer globalisierten Welt müssen wir das größte Interesse daran haben, dass jedem Menschen in seinem Land der Zugang zu seiner eigenen Kultur möglich ist. Inés de Castro in Stuttgart hat mir davon erzählt, wie eine Familie aus Afrika das Linden-Museum besuchte und wie die Eltern vor einer wunderschönen Figur zu den Kindern sagten: „Das ist unsere Kultur.“ Genau das meine ich. Ob die Figur dann hierbleibt oder zurückgeht, ist eine ganz andere Frage. Rückgaben sollen der Ausgangspunkt sein für eine stärkere internationale Zusammenarbeit. Ein Beispiel ist das MuseumsLab, ein Programm für die gemeinsame Ausbildung von Museumsmanagerinnen und -managern, das vom Auswärtigen Amt gemeinsam mit mir und der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit konzipiert und umgesetzt wird. Es ist ein großer Schritt beim Aufbau der deutschen Agentur für internationale Museumskooperation.

Ihre Amtskollegin in Wien, Andrea Mayer, ebenfalls eine Grüne, hat soeben eine Kommission berufen, die Maßstäbe erarbeiten soll zum Umgang mit Forderungen nach Restitution. In Österreich ist von der Lösung der Übertragung des Titels am Eigentum noch gar nicht die Rede. In der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015 wurde der damaligen Bundesregierung sehr laut vorgeworfen, Deutschland habe den Rest Europas mit seinem Alleingang unter Druck gesetzt. Müssen Sie befürchten, dass die deutsche Rolle beim Thema Restitution ähnlich wahrgenommen wird?

Zuallererst geht es um uns selbst. Im Bundestag sind wir mit einer Partei konfrontiert, die dort einen Schlussstrich ziehen will, wo es keinen Schlussstrich geben kann. Wenn ich sage, dass ich mich erinnern und verstehen will, dann tue ich das nicht, um in der Vergangenheit stehen zu bleiben. Sondern ich will mich erinnern in die Zukunft. Wir wollen gar nicht Vorbild sein. Aber wir müssen anfangen und ein Thema voranbringen, bei dem jahrzehntelang so getan worden ist, als hätten wir nichts damit zu tun. Wie lange sind wir bei Namibia ausgewichen? Und das ist ja noch lange nicht vorbei.

Sie fürchten nicht den Ruf des moralischen Avantgardismus?

Es geht doch nicht um Moral, es geht um Gerechtigkeit und um Gleichheit. Aber ich sage auch: Ohne Moral kommt eine unmoralische Politik heraus.

Der Demokratie-Begriff, den Sie stark machen wollen, schließt den Eigensinn der Kunst ein. Vor der diesjährigen Documenta erleben wir nun, dass die Kunst nicht mehr in Werken, sondern in Aktionen bestehen will. Dadurch hat sie sich allen möglichen politischen und weltanschaulichen Diskursen geöffnet, auch in Richtung BDS. Wie stehen Sie zu dieser Debatte? Auf der einen Seite wird gesagt, dass Antisemiten kein Forum bekommen dürfen. Auf der anderen Seite geht es darum, die Kunstfreiheit zu schützen. Welche Freiheit geht vor?

Eine Kulturstaatsministerin der Demokratie hat zwei Aufgaben. Einmal den Schutz der Kunst. Kunst ist frei, sie muss nicht gefallen, auch politisch nicht korrekt sein. Sie kann verstören und provozieren. Die andere Aufgabe ist der Schutz der Meinungsfreiheit. Und für die gelten nun einmal andere Grenzen und Gesetze. Was die Documenta angeht, haben wir uns sehr dafür eingesetzt, dass es jetzt ein Forum für eine internationale Debatte gibt. Die Documenta, eine der wichtigsten Kunstveranstaltungen weltweit, hat immer schon Kontroversen hervorgerufen. Antisemitismus aber hat in unserem Land nichts zu suchen und auch auf der Documenta keinen Platz. Die Veranstalter und die Kuratoren haben sehr deutlich gesagt, dass sie jede Form von Antisemitismus und Rassismus ablehnen.

Aber was kann man auf solche Versicherungen geben? Wo findet man denn heute noch bekennende Antisemiten?

Ich habe null Akzeptanz für Antisemitismus innerhalb oder außerhalb des BDS. Eine andere Frage ist: Wie geht man mit Gruppen oder Menschen aus Regionen um, in denen es Auseinandersetzungen gibt, etwa zur Zwei-Staaten-Lösung? Da wehre ich mich gegen eine Lesart nach dem Motto: Wenn ein Kollektiv aus Indonesien kommt, hat das ja einen islamischen Hintergrund, und dann muss es da eine Nähe zum Antisemitismus geben. Wie gesagt, Ruangrupa hat sich sehr eindeutig geäußert. Das nehme ich ernst. Sie haben auch sehr positiv auf den Vorschlag reagiert, dass mit namhaften Expertinnen und Experten auch aus Israel genau diese Debatte geführt wird.

Wie will man bei den Künstlern der Documenta zwischen Werk und Diskurs unterscheiden? Der britische Filmregisseur Ken Loach, um ein Gegenbeispiel zu nennen, bekennt sich offen zu seiner Sympathie für den BDS. Dennoch gibt es in keinem seiner Filme eine antisemitische Figur oder Dialogzeile. Da ist der Unterschied zwischen Person und Meinung klar.

Ja, soll man jetzt seine Filme verbieten?

Nein, aber Ruangrupa lädt andere Kollektive ein, die ihr eigenes Programm machen dürfen. Wie wollen Sie verhindern, dass dort tatsächlich eine Form von antiisraelischer Hetze stattfindet?

Genau deshalb, weil wir keine abschließende Antwort auf alle Fragen haben, muss es eine aufklärende Debatte geben. Ich werde jedenfalls im März nach Kassel fahren. Es gibt dafür mehrere Anlässe, mein liebster sind vierzig Jahre Eichenpflanzung. Ich werde eine Eiche pflanzen zur Erinnerung an Joseph Beuys. Und ich werde selbstverständlich mit den Documenta-Machern auch ein Gespräch über Kunstfreiheit führen. Ja, es gibt die große Freiheit. Aber es gibt auch Grenzen.

Sie wollen ein Expertengremium mit der Frage befassen. Müssen Sie sich nicht darauf einstellen, dass, sobald die Namen der Experten bekannt gegeben werden, der Streit der letzten Wochen sich wiederholt? Dass gesagt werden wird, es seien Leute berufen worden, die sich auch nicht genügend von BDS distanzierten?

Zunächst einmal geht es auch um Vertrauen in die Documenta und ihre Träger. Ich kann da Anregungen geben, aber ich vertraue zunächst einmal denen, die vor Ort Verantwortung tragen. Deswegen teile ich Ihre Befürchtung nicht. Wir müssen die Debatte führen. Antisemitismus geht nicht. Aber wie halten wir Räume aufrecht, in denen Kontroversen ausgetragen werden, die sonst verschüttet wären – und die auch Maßstab sind für die Stärke unserer Demokratie? Denn was wir verdrängen, kommt zurück. Übrigens gab es eine sehr wichtige Stellungnahme der Jüdischen Gemeinde in Kassel. Und ich werde alles dafür tun, dass sich die jüdische Community nicht gefährdet oder bedroht fühlt. Genaues Hinsehen lohnt, wie zuletzt auch der Artikel von Joseph Croitoru über Yazan Khalili in Ihrer Zeitung gezeigt hat. Ein anderes Beispiel: In manchen Artikeln kam jetzt der Vorwurf wieder auf, dass Beuys eigentlich ein „Brauner“ sei. Das ist doch absurd.

Als ehemaliger Sturzkampfbomberschütze besuchte er Kameradschaftsabende.

Ja, aber er ist einen Weg gegangen und dann zu den Grünen gekommen. Und da war er nun wirklich in allem, was er unterstützt hat, alles andere als ein Altnazi. Ganz ähnlich wie Franz Fühmann, dessen hundertsten Geburtstag wir gerade begangen haben. Viele dieser Brüche sind in unserer Gesellschaft vorhanden. Verschweigen macht es nur schlimmer.

Am 10. Februar beginnt die Berlinale. Freuen Sie sich darauf?

Dass die Berlinale überhaupt stattfindet, ist ein Signal an die Kinos und die Kulturszene überhaupt. Wir lassen sie uns von dieser Pandemie nicht kaputt machen. Mit den Notfallplanungen haben wir lange vor Weihnachten begonnen. Man konnte die Berlinale nicht einfach auf den Sommer verschieben, dann wären alle wichtigen Filme schon in Cannes gelaufen, und der Kulturstandort Deutschland hätte gelitten. Die Filmfestspiele finden nun mit erheblichen Einschränkungen statt, sie dauern nicht zehn, sondern einen plus fünf Tage, mit nur 75 Prozent der Filme. Es wird strenge Hygienemaßnahmen geben. Aber trotz aller Einschränkungen: Wir werden einen roten Teppich haben, der Vorhang wird aufgehen, und es werden tolle Filme laufen. Ich hatte die Befürchtung, der Markt würde vielleicht nicht mitspielen. Aber die Branche ist unglaublich dankbar, dass dieses Festival stattfindet.

.

Quelle: F.A.Z. vom 07.02.2022

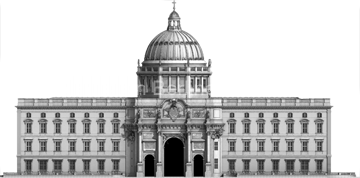

Foto: Förderverein Berliner Schloss e.V.

Deutsch

Deutsch English

English Francais

Francais

Der Bundestag hat sich für die originalgetreue Rekonstruktion der Schlossfassaden ausgesprochen. Wo selbstverständlich die Kuppel mit Inschrift sowie das Kreuz dazu gehören. Im Inneren des Gebäudes befindet sich das Humboldt Forum mit seinen Museen. Das eine ist das historische Äussere. Das andere sind die Museen und sonstigen Einrichtungen des Humboldt Forums deren Weltoffenheit in keinster Weise eingeschränkt ist. Ich glaube das wird jeder Besucher dieses Hauses verstehen. Außer Frau Roth!

Wie kann es passieren, dass eine Kulturstaatsministerin das Kreuz und die Schrift auf der Schloss-kuppel derart missverstanden hat? Von eingefleischten Schlossgegnern ist nichts anderes zu erwarten als ablehnende Polemik gegen alles: Gebäude, Kuppel, Kreuz und Schriftzug. Aber von einer Kulturstaatsministerin?

Das Humboldt-Forum ist entschieden und gebaut als ein moderner Bau für Museen und Forum.

Die Funktion des Gebäudes dient der internationalen Wissenschaft und Politik als Forum für die weltoffene Kommunikation. Das Erscheinungsbild ist entschieden und realisiert an definierten Fassaden als detailgenaue Rekonstruktion des zerstörten historischen Berliner Barockschlosses.

Zur Rekonstruktion königlichen Schlosskapelle gehören detailgenau die 1845 realisierten Symbole Kreuz, Schrift und Propheten. Die Kapelle hatte nicht die Aufgabe, eine globale „Weltoffenheit“ aus heutiger Sicht auszustrahlen. Symbole und Texte strahlen überhaupt keinen Dominanzanspruch aus. Im Gegenteil: nach dem für Europa maßgebenden absolutistischen Dominanzanspruch des Louis XIV kniete sich jetzt der pietistische König Friedrich Wilhelm IV, verantwortlich gegenüber dem Evangelium, gemeinsam mit dem Volk nieder, ohne Zwang. Das war für damalige Verhältnisse bescheiden und modern, vielleicht bedenkenswert für manche heutigen Diktatoren. Einen solchen Erklärungstext kann man geben, aber keine zeitgemäß kritische, überhebliche „Umkontextualisierung“. Kann die Kulturstaatsministerin das verstehen?