12.11.2017 Frankfurter Allgemeine

Was wir von Friedrich Schiller lernen können, wenn wir den Gang ins Museum antreten: Vom Sinn des Spielens mit Bildern. Dankesrede zur Verleihung des Schillerpreises in Marbach.

Von Horst Bredekamp

Beginnen möchte ich mit dem Kunsthistoriker Aby Warburg, dessen Kulturbegriff in einem entscheidenden Punkt mit dem Friedrich Schillers zusammengeht. Wohl niemand hat tiefer und bis zur Grenze der Selbstzerstörung riskanter über Bilder nachgedacht als der Hamburger Bankierssohn Warburg, der sein Erbrecht abtrat, um sich allen Formen der visuell gestalteten Kultur widmen zu können. Insbesondere sein Bericht über die Reise zu den Pueblo-Indianern in Neu-Mexiko im Jahr 1896 gehört zu den Texten, die den Leser wohl nie mehr loslassen. In dieser Abhandlung hat er sein Lebensthema entwickelt: die Bändigung der Gewalt durch symbolische Distanzierung.

Warburg beschreibt das Vermögen der Priester, eine hautnah empfundene tödliche Bedrohung zu neutralisieren. Die berühmte Aufnahme aus dem Jahr 1924 zeigt eindringlich, was bereits zur Zeit von Warburgs Reise die Zeitgenossen in den Bann geschlagen hat: der intuitive Sprung von der gleichsam elektrischen Energie der Schlangennähe zur Entladung des Blitzes. In diesen Tierritualen, welche die Todesgefahr mit einer phobischen Abwehr verkoppeln und daher die stärksten Kräfte der Urangst binden, erkennt Warburg die heroische Anstrengung zur aufklärerischen Symbolbildung. Er beschreibt, wie die Schlangen als mythische Todesbringer nicht getötet und geopfert, sondern verwandelt werden. Die Priester nehmen die Schlangen in den Mund, während Begleitpersonen sie durch Federn ablenken. Sie werden dann wieder freigelassen, um in Gestalt von Blitzen, die den ersehnten Regen anzeigen, zurückzukehren.

Das Bild des Rituals

Das Bild des Rituals zeigt, wie Angst in eine Selbstbeherrschung überführt wird, welche die Bedrohung zu distanzieren vermag. Die rituelle Technik erzeugt, was Warburg den „Denkraum der Besonnenheit“ nennt. Diese Sphäre muss gehalten werden, und hierin liegt die Funktion der Bilder. Sie fangen ein und bewahren als Reflexionsorgan, was mit dem Ende des Rituals auch wieder vergeht.

Sie markieren eine Zwischenzone, in welcher das an sich tote Bild wie lebendig wirkt. Es dient dem Betrachter, wie Warburg es seinen Fragmenten zur Ausdruckskunde als Motto überschrieben hat, dazu, sich zu vergewissern: „Du lebst und thust mir nichts!“ In seiner Pseudolebendigkeit vergegenwärtigt das Bild die Bedrohung, um diese bewältigen zu können. Der Prozess begründet das Potential der Kultur, Gewalt in Symbol übergehen zu lassen. Paradoxerweise muss das Werk als lebendig erachtet werden, um seine befreiende Funktion erfüllen zu können.

Diese erstaunliche Überzeugung ist in Schillers Abhandlung zu „Anmut und Würde“ vorformuliert. Ihr zufolge erfährt der Verstand nicht an sich, sondern im gestalteten Gegenüber, was Freiheit bedeutet. Keine andere Größe ermöglicht diesen Prozess konsequenter als die im Kunstwerk erreichte Form, da sich diese nicht als Umsetzung äußerer Regeln, sondern als Selbstbestimmtheit ereignet. Als Nichtvonaußenbestimmtsein, so der Begriff Schillers, verkörpert das Kunstwerk das Prinzip der Freiheit.

Dieser Vorgang gilt für den gesamten Raum der ästhetischen Gestaltung. Er reicht etwa von einem nach Maßgabe eines Muschelfossils gefertigten Faustkeil von vor 200.000 Jahren bis zu den meditativen Gemälden eines Mark Rothko oder der digital produzierten Kunst unserer Tage, wie sie Gerhard Richters Glasfenster des Kölner Doms darstellen. Kunstwerke erfüllen Schillers Begriff von Freiheit. Im Werk erscheint etwas Unbedingtes und damit Lebendiges, das nichts beweisen muss. Diese Unbedingtheit soll auf den Betrachter überspringen und dessen Identität bestimmen. Hierin liegt der Grund, warum Kunst erschüttert und erhebt, aufwühlt und exterritorialisiert.

Die Lebendigkeit des Steins

Diesen Vorgang habe ich als „Bildakt“ gefasst. Der Terminus bezeichnet die Wirkung auf das Empfinden, Denken und Handeln, die aus der Eigenkraft des Bildes und der Resonanz mit dem Gegenüber entsteht. Indem der Bildakt unterstellt, dass im Wechselspiel zwischen Bild und Betrachter ein wesentlicher Impuls vom Bild ausgeht, ist er Teil einer skeptischen Kulturtheorie. Er erkennt an, dass der Mensch als konstruktives Wesen seinerseits von einer Sphäre angestoßen und bewegt wird, die in sich von lebendiger Unbedingtheit ist. Damit meint er eine Philosophie der Bescheidenheit, wenn nicht Demut.

Dieser Gedanke ist in Schillers Spieltheorie einzigartig vorgebildet. Mit dem Spiel ist in theologischer Hinsicht die Kategorie absoluter, göttlicher Macht angesprochen, derzufolge der Schöpfer spielt und spielen muss. Denn wenn er in eine Zweck-Mittel-Relation und auf ein äußeres oder höheres Ziel ausgerichtet wäre, dann gäbe es einen Verhaltensrahmen außerhalb seiner selbst, der ihn bestimmen würde. In den Worten der göttlichen Weisheit des Alten Testaments ist die Schöpfung daher das Produkt eines demiurgischen Spielers. Als Gott Himmel und Erde schuf, „da spielte ich auf dem weiten Rund seiner Erde“. Gemäß der Logik dieser Schöpfungslehre erkennt Schiller in seiner Abhandlung zur Ästhetischen Erziehung des Menschen im Spiel den Grund absoluter Freiheit. Der Spieltrieb werde „alle Nötigung aufheben und den Menschen, sowohl physisch als moralisch, in Freiheit setzen“.

Diese als „Spiel“ gefasste Definition der Freiheit enthält jene beiden Elemente, die Warburg später als pseudolebendige Gestalt definierte. „Der Gegenstand des Spieltriebes“, so definiert es Schiller, „wird also lebende Gestalt heißen können.“ Der tote Stein, wie etwa Michelangelos alle Bauregeln verhöhnendes Treppenhaus der Biblioteca Laurenziana in Florenz oder Gianlorenzo Berninis Apoll und Daphne, gewinnt als Medium der so gefassten Freiheit den Anschein von Lebendigkeit: „Ein Marmorblock, obwohl er leblos ist und bleibt, kann darum nichtsdestoweniger lebende Gestalt durch den Architekt und Bildhauer werden.“ Mit der Gestalt des Kunstwerks verbindet sich der Begriff innerer und damit lebendiger Notwendigkeit, die ihrerseits den Menschen latent aktiv herausfordert. Die Zusammenführung von Leben und Form in Freiheit ist so unabdingbar, dass ein lebendiger Mensch, wenn er seinem Dasein nach dieser Maßgabe keine Gestalt gibt, weil er unempfindlich bleibt gegenüber den Impulsen des die Freiheit des Spiels symbolisierende Gestaltung, wie tote Materie wirkt. Dies ist der Sinn von Schillers vielzitiertem Spruch: „Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“

Schillers mit dem Spiel verbundene Souveränität hat mich auf einem zweiten Gebiet inspiriert, dem der historischen Museologie. Das Museum ist immer als Kleinwelt, als Mikrokosmos gedacht, in welchem der Mensch als spielender Sammler wie ein Ebenbild des spielenden Demiurgen auftritt. Das Zimmer wohl jedes Kindes gewinnt irgendwann diesen Charakter als mikrokosmische Zusammenstellung von Gegenständen der Natur, der Kunst und der Technik. Das Spiel, unverwechselbar in seiner autonomen Selbstsetzung und Selbstgenügsamkeit, möglichst unabgelenkt durch äußere Zwecke, offen für freie Forschung: diese Gewissheit hat die Geschichte der Museen geprägt. Insbesondere gilt dies für die frühneuzeitlichen Sammlungen von Exponaten der gesamten Welt in Kunstkammern. Mit Bezug auf Schillers Spieltheorie habe ich meine Geschichte der Kunstkammer aus dem Jahr 1993 daher um zeitgenössische Äußerungen gruppiert, diese frühen Museen seien „Spielräume“.

Animierende Beseelung analoger Gegenstände

Am Ende dieser Abhandlung finden sich die Worte: „Niemand will das bedachte Chaos der Kunstkammer als Museum zurück.“ Der Grund lag darin, dass ich meine Geschichte spielerischen Sammelns mit Blick auf das im selben Jahr freigesetzte Internet verfasst habe, das mir intuitiv als einziges Versprechen einer gigantischen virtuellen Kunstkammer erschien. Im Moment der Durchsetzung des Internets erdacht, war die Idee nicht schlecht, aber sie hat sich nur zur Hälfte bewahrheitet. Denn es hat sich etwas ereignet, was eigentlich nicht vorgesehen war: die wechselseitige Bestärkung des Digitalen und der animierenden Beseelung analoger Gegenstände, wie sie das Kunstkammer-Prinzip repräsentiert. Besonders aufsehenerregend war die Wiedereröffnung etwa der Dresdner, der Wiener, der Hallenser und natürlich auch der Stuttgarter Kunstkammer, um nur diese zu nennen.

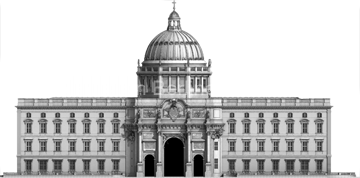

Überlegungen und Versuche dieser Art haben gemeinsam mit der Idee, die außereuropäischen Bestände der Dahlemer Museen in das Berliner Schloss zurückzuführen, zum Konzept des Humboldt Forums geführt. Vor fünf Monaten wurde das fertige Eosander-Tor mit seinem wie ein Theaterstück aufgeführten Kontrast zwischen Originalfragment, Rekonstruktion und Einsetzung in den italienischen Rationalismus von Franco Stella vor einem beeindruckten Publikum vorgestellt. Wie sich Geschichte und Kunstgeschichte in diesen Kontrasten in ihrer Größe, aber auch in ihrem Zerstörungspotential zeigt, soll das Humboldt Forum ein Ort ständiger Kontroverse sein, und die Kritik gehört zur Selbstorientierung im Gegenüber.

Was geschehen soll und kann, wenn die Idee des Humboldt Forums realisiert wird, ist seit zwei Wochen auf anrührende Weise im Berliner Bode-Museum zu erfahren. Die so sensible wie erhellende Konfrontation von afrikanischen Skulpturen der frühen Neuzeit mit Werken des europäischen Mittelalters und der Renaissance erlaubt ein neues Verständnis beider Kultursphären. So stehen der Tambourin-Eros Donatellos, schwer übertreffbar in seiner tänzerischen Spiralbewegung, neben einer weiblichen Bronzefigur aus dem Königreich Benin, deren Schwere in der Konfrontation eine noch gesteigerte Kraft entwickelt. Auch sie hebt die Arme nach außen, aber sie glüht vom Ernst ihrer inneren Energeia. Das Metall der Bronzefiguren dieses Typus stammt aus Europa, zumeist aus Portugal, aber auch aus Bayern oder Böhmen.

Im Bode-Museum geschieht, was der vielleicht einflussreichste Ethnologe des zwanzigsten Jahrhunderts, Claude LéviStrauss, sich vom Museum nur erträumen konnte. Jenseits aller Bedingtheiten und Ungerechtigkeiten sollte ihm zufolge das Zusammenspiel der Formen als das am stärksten verbindende Element der Menschheit erfahrbar werden. Er nutzte in seinem Vermächtnis „Regarder Écouter Lire“ das Gedankenspiel des Wegfalls großer Zeiträume mit ihren Konflikten und Hoffnungen, um die unmittelbare Präsenz der Kunstwerke zu betonen. Allein sie lasse erfahren, „dass sich im Laufe der Zeiten zwischen den Menschen wirklich etwas ereignet“ hat.

Diese Distanzierung von der Zeit ist nicht mit einem unbefleckten Formalismus zu verwechseln. Vielmehr geht es Lévi-Strauss um die Abwehr politischer und ideologischer Instrumentalisierungen. Sie entspricht Schillers Begriff spielerischer Freiheit wie auch Warburgs Besonnenheitsraum. Durch Distanzbildung wird jenes Nichtvonaußenbestimmtsein erreicht, das nicht auf vorherbestimmte Moral noch Politik, nicht auf präformierte Ab- noch Zuneigung und nicht auf vorbewussten Hass noch Eros zielt, sondern auf die Kraft der lebendigen Form. Diese erlaubt die erhellende Distanznahme des Betrachters von sich selbst.

Souveränität der Distanz

Als ein Ensemble, das nicht den Hochmut, sondern die Zusammenführung von Exponaten der Welt in einem modellhaften egalitären Mikrokosmos im Auge hat, sind die Sammlungsgegenstände aus der vorkolonialen Zeit Elemente des Brückenschlags in die Zukunft. An ihnen wird erfahrbar, wie ein selbstkritisches Europa universal und egalitär gedacht hat. In der Welt der Exponate zeugen hiervon die vorkolonialen Sammlungen, so etwa ein Kelch der späten Ming-Dynastie, der kurz nach 1689 in die Berliner Sammlung kam, oder, von der anderen Seite des Horizonts her, ein mexikanisches Federbild, das Alexander von Humboldt der Kunstkammer des Berliner Schlosses übergab. Sie bilden die Symbole einer nichthierarchisch aufgestellten Welt der Exponate. Idealiter inkorporierte sie die Herdersche Utopie eines umfassenden Weltbürgertums auch darin, dass es Mischformen wie eine indigen-katholische Schutzmantelmadonna als genuine Eigenleistungen würdigte.

Damit komme ich zum Schluss. Ein positiv schockierendes Urerlebnis hatte ich vor Jahrzehnten, als ich in Nordspanien relativ unvorbereitet vor die Fassade der im Südosten von León gelegenen Kirche San Miguel de Escalada trat. Ich glaubte mich in den Süden der Iberischen Halbinsel versetzt, denn das Stützsystem ihres Portikus ist mit seinen filigranen Hufeisenbögen vollendet arabisch. Dies gilt insbesondere für die Stützen des Innenraumes. Als solle die Grazilität der südspanischen Moscheen noch übertroffen werden, ruhen die weiten Hufeisenbögen auf stiftdünnen Säulen.

Die aus dem frühen zehnten Jahrhundert stammende Kirche reflektiert die große Moschee von Córdoba. Offenbar haben die Erbauer der Kirche von San Miguel an die überragenden Eigenschaften dieser ummayadischen Moschee anknüpfen wollen. Aberwitzigerweise jedoch handelt es sich bei ihnen um christliche Immigranten, die aus dem islamischen Córdoba geflohen waren, nachdem einige von ihnen durch dauerndes Übertreten der Gesetze zu Märtyrern geworden waren. Im gesicherten christlichen Gebiet haben sie ihrem neuen Domizil alle Eigenschaften der abgelehnten Kultur vermittelt. Es handelt sich um eine Kritik, welche die scheinbar antagonistische Formenwelt zum Anspruch der eigenen Geltung aufnimmt. Dieser paradoxe Prozess belegt schlagartig, dass die Formen von Objekten, und seien es die der festen Architektur, eine bewegliche Qualität in sich tragen, die sich allen glattgezogenen Frontstellungen widersetzt.

Diese Art souveräner Autonomie ist jene Politik höherer Ordnung, die Wilhelm von Humboldt als die Politikferne der Kunstbetrachtung definierte. Sie hat bewirkt, was später als das „Museumswunder“ von 1830 bezeichnet wurde. Kunstwerke sollten derart radikal in ihrer eigenen Freiheit und ihrem eigenaktiven Potential gedacht sein, dass sie noch nicht einmal als Mittel der Erziehung taugen sollten. Schier unergründlich in ihrem Nichtvonaußenbestimmtsein sollte die Kunst vor dem Betrachter erscheinen, um diesen von sich selbst distanzieren und auf diesem Weg zu einem selbstbewussten Bürger ausbilden zu lassen.

Warburg hatte in den das tödliche Gift neutralisierenden Hopi-Indianern seine eigene Angst vor den latenten Pogromen und der Gefahr seiner eigenen inneren Zerrüttung symbolisiert gesehen. Auch wir leben im Status hoher wirtschaftlicher und kultureller Prosperität im Zustand latenter Bedrohung, ob eingebildet oder real. Gegenüber der zumindest erahnbaren Strangulierung der Lebensräume ist der Besonnenheitsraum, ist die gelassene Distanznahme das Antidot. Entlastung ist die Devise, um wahre Empathie empfinden zu können. Spielen wir also das ernste und heitere Spiel der Kultur in ihrem unbedingten und darin befreienden, zerstörenden und erhebenden Potential. Seien wir schillernde Wesen, und seien wir Indianer: Lassen wir im warburgschen Sinne die Schlangen leben!

Der Text ist die leicht gekürzte Dankesrede, die der Kunsthistoriker Horst Bredekamp am Freitag anlässlich der Verleihung des Schillerpreises in der Stadthalle Marbach hielt.

Quelle: Frankfurter Allgemeine, 12.11.2017

Deutsch

Deutsch English

English Francais

Francais