25.04.2024 – FAZ.NET – Frankfurter Allgemeine

Gedanken zum Berliner Schloss

Von Friedrich Diekmann

Die jüngste Kampagne gegen das Berliner Schloss verkennt die Vorgeschichte seines Wiederaufbaus. Im Rückblick wird klar, warum es zu den Barockfassaden keine Alternative gab. Ein Gastbeitrag.

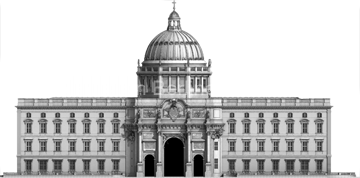

Blickt man an einem der Sonnentage, die dieser Frühling der Berliner Innenstadt gewährt, von der Kreuzung der „Linden“ mit der Friedrichstraße, diesem topographischen Mittelpunkt der Stadt, auf den als Humboldt-Forum wiedererstandenen Schlüter-Bau des einstigen Stadtschlosses, so fällt der Fernblick einerseits auf die sich hinter dem Zeughaus zeigende Schrägansicht seiner Lustgartenfassade. Andererseits fasst er die ihm um 1850 von August Stüler hinzugefügte Kuppel über der Westfassade des Schlosses ins Auge; auch sie ist vor einigen Jahren wiedererstanden. Ihre Erneuerung verdankte sich einem zweiten Bundestagsbeschluss, denn in dem ursprünglichen, auf dem Votum einer Expertenkommission beruhenden Wiederaufbauplan, dem das Parlament Gesetzeskraft gab, war sie noch nicht vorgesehen; der Beschluss von 2002 beschränkte sich auf die Erneuerung der barocken Fassaden auf drei Außen- und drei Innenseiten des Neubaus.

Von „einer Kuppel im Bereich des ehemaligen Hauptportals als Vorgabe des Bauherrn“ war in dem Parlamentsbeschluss von 2007 die Rede; dass es die historische Kuppel sein sollte, ergab sich aus den preisgekrönten Wettbewerbsbeiträgen des Folgejahrs. Sowohl der siegreiche Entwurf von Franco Stella wie zwei der jeweils mit einem dritten Preis bedachten Entwürfe von Hans Kollhoff und Christoph Mäckler hatten die Schlüter-Kuppel vorgesehen, die nun wieder von acht Prophetenfiguren des Alten Testaments umstellt sein wird, wortgewaltigen Mahnern teils an Israel und Juda, teils an Assyrien.

Fern- wie Nahblick machen deutlich, was damals im Widerstreit der Aspekte – sollte man eine Kuppel wiederherstellen, wohl gar mit dem authentischen Kreuz darauf, deren Funktion, eine Schlosskapelle zu überwölben, verloren war? – vielfach vernachlässigt wurde: die städtebauliche Bedeutung dieser Kuppel, die einen harmonischen Kontrast zu ihrem barocken Unterbau bildete. Sie ist evident, sie fällt ins Auge, und so tut es die städtebauliche Bedeutung des wiedergewonnenen Schrägblicks auf die Nordfassade des Baus, deren außerordentliche Schönheit die immer noch laut werdenden Gegenstimmen gegen die Schlüter-Eosander-Erneuerung längst hätte entkräften müssen. So viel Gelungensein, Differenzierung im Kleinen und Maßgerechtheit im Großen, haben wir nicht verdient, scheint der Chorus der Widerstrebenden sagen zu wollen, aber das traut er sich nicht, sondern spricht von verdächtigen politischen Tendenzen, die sich hinter dem Bau verbergen könnten, gerade so, als wäre der Deutsche Bundestag, der ihn in den Volumina des Schlosses und mit seinen barocken Fassaden mit überparteilicher Mehrheit beschlossen hat, eine von rechten Kräften unterwanderte Institution gewesen.

Ein Akt antimonarchischer Säkularisierung?

Da das nicht recht glaubhaft ist, müssen einige Großspender herhalten, auf die mit in Sandstein gemeißelten Tafeln zu verweisen die für den Bau tätige Stiftung leichtsinnig genug war. Natürlich konnte sie sich sagen, dass politisch verdächtige Vermögensinhaber, wenn sie es denn wären, ihr Bekenntnis zum demokratischen Grundgesetz nicht wirksamer hätten unterstreichen können als durch die Förderung eines Projekts, welches das auf diesem Grundgesetz fußende Parlament beschlossen hatte. Nicht die Staatsfinanzierung der barocken Fassaden, wohl aber deren Errichtung hatte das Parlament festgeschrieben und die Bürgerschaft aufgerufen, der Sparsamkeit des Staates zu Hilfe zu kommen.

Jeder Bürger konnte sicher sein, mit einer Spende, sei sie groß oder klein, nicht nur der Berliner Mitte, sondern auch dem Staatswesen, das sie von Neuem bebaute, einen Dienst zu leisten, und je mehr er gab, umso größer war dieser Staats-Dienst. Sich dessen auf Sandsteintafeln rühmen zu lassen war allerdings denkbar unpreußisch; und nicht nur unpreußisch, sondern schlicht banausisch war es, auf das Dach des wiedergewonnenen Gebäudes etwas so Triviales wie ein Restaurant als abgehobenen Baukörper zu setzen.

War es ein Akt antimonarchischer Säkularisierung? Oder waltete nur die genussfrohe Gedankenlosigkeit ausgehfreudiger Amtsträger? Der kulinarische Aufsatz war ein Bruch mit dem bis dahin strikt eingehaltenen Prinzip denkmalgerechter Rekonstruktion, und er rächte sich auf der Stelle. Denn nun konnten die aus dem Lokal aufs Dach tretenden Restaurantgäste Teile der Inschrift lesen, mit der der königliche Kapellenerbauer, ein frommer Mann, lange nach Schlüter und Eosander die Kuppelbasis hatte umwinden lassen. Sie war eine Textmontage aus entlegenen Stellen des Neuen Testaments und zeugte von der Geistesverfassung eines Staatshaupts, das in der Bibel Schutz suchte vor den Anfechtungen, denen das Volk durch einen Aufstand seine göttliche Legitimation als Monarch ausgesetzt hatte.

Zweifel an der Unersetzlichkeit des Schlüter-Schlosses

Hätte man diesen verschrobenen Text, dessen Vorzug seine Unlesbarkeit von allen Seiten der Stadt ist, weglassen oder redigieren sollen? Bei älteren Stadtbewohnern war in lebhafter Erinnerung, wie die DDR-Instanzen verfahren waren, als sie den überaus verdienstvollen Wiederaufbau aller zerstörten Gebäude an der Straße Unter den Linden ins Werk setzten. Sie ließen die Preußenadler auf den Seitenflügeln der königlichen Bibliothek einfach weg, verzichteten auf das Eiserne Kreuz im Kranz der Viktoria auf dem Brandenburger Tor und ersetzten im Giebel der Staatsoper die friderizianische Widmung an Apoll und die Musen durch die schlichte Bezeichnung „Deutsche Staatsoper“. Das hielt nicht vor; nach 1990 traten die Originalfassungen wieder in Kraft.

Nicht nur Berlin bietet ein weites Feld überwundener Bedenklichkeiten gegenüber der Wiederherstellung oder dem faktischen Neubau städtebaulich unersetzbarer alter Gebäude. Claudius Seidl (F.A.Z. vom 26. März) hat kürzlich die Unersetzlichkeit des Schlüter-Schlosses in Zweifel gezogen; er meinte, Rem Kohlhaas’ Berliner Neubau für den Springer-Verlag beweise, „dass die Moderne durchaus die Kraft hat, einen monumentalen und sinnstiftenden Quader in die Stadt zu stellen“. Man gehe in die Berliner Axel-Springer-Straße und sehe sich diesen sinnstiftenden Quader an, einen riesigen schwarz verglasten Kasten, in dessen Seiten der Blitz eingeschlagen hat, in Gestalt großer spitziger Zerklüftungen, und man wird begreifen, dass es zur Wiederherstellung des Schlüter-Eosander-Baus keine sinnvolle Alternative gab – erst recht nicht, nachdem die scheidende Regierung Kohl 1998 über den DDR-Palast eine asbestbegründete Totalsanierung verhängt hatte. Sie versetzte diesen Großbau unvermeidlich in den Zustand einer Rohbauruine.

Die emotional übersteuerte Opposition gegen den Rekonstruktionsbeschluss und nun gegen die vollzogene Rekonstruktion krankte und krankt an dem habituellen Unwillen, sich mit dessen Vorgeschichte zu befassen. Zu ihr gehört die ideologisch geleitete Verachtung des „Palastes der Republik“ auf diesem maßgeblichen Platz. Das breit hingelagerte Volkshaus mit dem technischen Wunderwerk eines verwandelbaren Hauptsaals war ebendas Neue Bauen gewesen, das viele für den Schlossplatz forderten. Die Bundesregierung wollte ihn weghaben, ehe noch die Totalsanierung beschlossen war, und eine Jury setzte bei dem Spreeinselwettbewerb von 1994 einen Entwurf, der ihn einbezog, auf einen aussichtslosen vierten Platz.

Vielfach geforderte architektonische Neuschöpfung

Dieses Projekt stammte von dem renommierten Architektenteam Oswald Mathias Ungers / Stefan Vieths und behob die fehlerhafte Platzierung des DDR-Palasts parallel zur Spree mit einer Disposition, die ihn zum rückwärtigen Bestandteil einer vierseitigen Gesamtanlage gemacht hätte, mit der auch die Schrägperspektive von den Linden her wieder gegeben gewesen wäre.

Den ersten Preis dieses weltweit ausgeschriebenen und von mehr als tausend Einsendern beschickten städtebaulichen Wettbewerbs gewann der junge Berliner Architekt Bernd Niebuhr mit einem Entwurf, der Dimensionen und Platzierung des einstigen Schlosses übernommen hatte, um dem so gewonnenen Baukörper einen elliptischen Hof arenaartig einzubeziehen. Das siegreiche Projekt bekräftigte die städtebauliche Position des einstigen Schlosses und war zugleich die vielfach geforderte architektonische Neuschöpfung. In allen späteren Debatten war jedoch nie wieder von ihm die Rede und auch nicht von Ungers’ exemplarischer Verbindung des Vorhandenen mit dem Hinzuzufügenden.

Das macht das Vorgeschobene dieser Debatten deutlich – es ging ihnen gar nicht um „neue Architektur“ an dieser Stelle, es ging ihnen nur um Verhinderung der Schlüter-Erneuerung, und der ehrlichste architektonische Beitrag dieser Schlüter-Opposition war ohne Zweifel ein Wettbewerbsbeitrag von Christoph Ingenhoven, der eine parkartige Begrünung des vom Palast befreiten Grundstücks vorschlug.

Schutz gegen politische Widerstände

Aber nicht nur die Vorgeschichte des Bundestagsbeschlusses wurde in den Debatten ignoriert, übersehen wurde und wird die städtebauliche Begründung des Projekts. Der Palast der Republik hatte sich durch die unbewältigte Leere vor dem gläsernen Rotgold seiner lang gestreckten Glasfassade (der Leerraum war als Aufmarschplatz gedacht, erwies sich dazu als unbrauchbar und verkam zu einem Parkplatz) städtebaulich selbst dementiert, an der Richtigkeit der Schlossposition konnte auch nach den Ergebnissen des Wettbewerbs von 1994 kein Zweifel sein – sollte man also den Baukörper des barocken Schlosses erneuern, um ihm dann eine „heutige“ Fassade zu applizieren? Es hätte ästhetisch ins Nichtige geführt.

Die DDR hatte ihr in Deutschland damals einzigartiges Werk der Wiederherstellung der altpreußischen Bauwerke entlang der Linden vom Brandenburger Tor bis zu Staatsoper und Zeughaus geführt, um sie dann durch ein Areal abzuschneiden, auf dem sich neuester, an westlichen Vorbildern bis hin zu Oskar Niemeyers Brasília orientierter Städtebau als Signum eigener Modernität präsentierte. Darauf stand der Hochriegel des Außenministeriums und, ihm gegenüber, der Palast der Republik mit der auf den Fernsehturm zulaufenden parkartigen Achse in seinem Hintergrund. Es war ein West- und ab 1990 Gesamtberliner Denkmalschützer, der die Bedeutung dieses Planwerks erkannte und es amtlich zu schützen unternahm, gegen politische Widerstände, die mit guten Gründen dagegen votierten.

Dass es der anstelle des DDR-Palastes zu errichtende zentrale Neubau in einer durch Abrisse veränderten Gesamtsituation mit dem wiederhergestellten Alten Museum zu tun haben würde, das Schinkel als Widerpart des Schlosses konzipiert hatte, war 1993 schon dem weitsichtigen Wolf Jobst Siedler klar geworden. So kam es folgerichtig zu dem Beschluss des Bundestags, nicht aus Willkür und schon gar nicht mit politischer Hintergründigkeit, sondern aus einer Notwendigkeit heraus, die das fertige Bauwerk nicht nur prägt: Es strahlt sie ersichtlich aus.

Friedrich Dieckmann lebt als Schriftsteller in Berlin. Im Jahr 2015 erschien seine Studie „Vom Schloss der Könige zum Forum der Republik – Zum Problem der architektonischen Wiederaufführung“ (Verlag Theater der Zeit).

Quelle: FAZ.NET – Frankfurter Allgemeine, 25.04.2024

Deutsch

Deutsch English

English Francais

Francais

Ich freue mich über diesen Artikel von Friedrich Dieckmann in der FAZ. Er ist differenziert, sachlich und fair sowohl gegenüber der Entscheidungs- und Entstehungsgeschichte als auch gegenüber dem Ergebnis. Das ist eigentlich eine positive Ausnahme unter den vielen Beiträgen zur Berliner Schloss-Rekonstruktion in den großen deutschen Zeitungen.