19.09.2021 – Berliner Zeitung

Mit Jahrzehnten Verspätung könnte die Neubetrachtung der außereuropäischen Kunstschätze beginnen – bevor sie ihr eigentliches Zuhause wiederfinden.

Von Maritta Tkalec

Ein Essay des Genozidforschers Dirk Moses, der im Mai auf dem Schweizer Portal „Geschichte der Gegenwart“ veröffentlicht wurde, erregte international Aufsehen: „Der Katechismus der Deutschen“ entfachte laufende Diskussionen über das Verhältnis des Holocaust-Gedenkens zur vergleichsweise zaghaften Erinnerungskultur gegenüber deutschen Kolonialverbrechen – bisher waren nur wenige Frauen an der Diskussion beteiligt. Die Berliner Zeitung am Wochenende begleitet diese Debatte kritisch und lässt verschiedene Stimmen zu Wort kommen.

Jetzt öffnet die Schatzkammer voller herrlichster Kunstwerke aus aller Welt: Die Zeugnisse außereuropäischer Kulturen nehmen so prominent, wie sie es verdienen, im Humboldt-Forum die Mitte Berlins ein. Gehen Sie hin, solange Sie die wertvollen, oftmals einzigartigen Stücke aus Asien, Afrika und Lateinamerika noch vor der Haustüre haben. Gut möglich, dass so manches Stück bald seinen rechtmäßigen Platz in Tausenden Kilometern Entfernung findet.

Manche der Exponate, die scheinbar selbstverständlich seit mehr als hundert Jahren in Berlin zu Hause waren, haben Deutsche gestohlen – Händler, Soldaten, Abenteurer, Missionare, Forscher, Ärzte. Andere Objekte wurden durch unredliche Tauschgeschäfte arglosen Menschen abgeluchst und von Hehlern erworben. Wieder andere wurden aus misslichen Umständen geborgen und insofern vor dem Untergang gerettet.

Wie auch immer die Werke nach Berlin kamen und wohin ihre künftigen Wege führen mögen: Es mindert ihre Bedeutung nicht. Jedes genaue Hinschauen erweitert das eigene Weltbild. Sollte das Humboldt-Forum nun das Mindeste leisten – nämlich ehrlich über die Herkunftsgeschichte der in seiner Obhut befindlichen Objekte zu informieren–, werden viele Tausende Besucher, die noch nie über deutschen Kolonialismus nachgedacht haben, diesen Teil ihrer Vergangenheit in den Blick nehmen.

Über viele der Exponate weiß man noch erstaunlich wenig. Der Grund liegt in der Ignoranz der damals Handelnden und ihrer kolonialistisch verwilderten, europäischen Herkunftsgesellschaften. Die Sammler, Händler, Räuber und selbst Forscher interessierten sich in der Regel wenig für den wahren Wert der Fundstücke; sie dachten eher an den daheim erzielbaren Preis, an das zu gewinnende Prestige oder das dekorative Souvenir. Fundorte, Zusammenhänge, Eigentümer und Nutzung der Objekte blieben meist undokumentiert.

Kuriositätenkabinette mit beschränktem Wert

Insofern sind die Ausstellungen das, was sie auch zur Zeit ihres Entstehens waren: Kuriositätenkabinette mit beschränktem wissenschaftlichem und kulturgeschichtlichem Wert. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wer jedoch die Ausstellung allein als imperialistische Trophäenschau brandmarkt, wie es etwa der Kolonialismushistoriker Jürgen Zimmerer kürzlich in dieser Zeitung tat, setzt die Missachtung der Exponate fort.

Ich blicke täglich auf einen schwarzen irdenen Kugeltopf mit feinen, in den Ton gedrückten Verzierungen, den ich Ende 1978 im Hinterland der angolanischen Hafenstadt Lobito einer kochenden Frau aus dem Holzkohlenfeuer heraus abschwatzte (gegen Zigaretten der Marke Karo). Die Aneignung geschah in einem Dorf, dessen Namen ich nicht notierte; ich fragte weder, wer den Topf formte, noch, wie alt er war oder was man damit noch kochen konnte – außer Funje, den klebrigen Brei aus Maniokmehl und Wasser.

Was bedeutet das Muster darauf? Ich sehe nicht mehr als eine Reihe Zickzacklinien, vier Reihen Rauten, eine Reihe schräg gelegter, wie bei der Keilschrift in den Ton gedrückter Zeichen. Sehe ich alles? Das Souvenir bekam vor dem Besteigen der Interflug in Luanda per staatlichem Klebesiegel eine Ausfuhrgenehmigung. Ein schönes außereuropäisches Objekt, das in meine Hände „überging“ – ähnlich wie viele der Schätze im Humboldt-Forum.

Seit über die Sammlung im Humboldt-Forum geredet wird, betrachte ich den Topf mit weniger blauen Augen, erachte mein kleines, scheinbar unschuldiges Tauschgeschäft als kolonialen Akt. Von der Eröffnung der außereuropäischen Sammlungen erwarte ich den ernsthaften und engagierten Beginn weiterer Aufklärung – denn das Humboldt-Forum ist kein „steingewordener Schlussstrich“ (Zimmerer) unter den kolonialistisch-gewalttätigen, auch mörderischen Abschnitt der deutschen Geschichte. Es erzeugt vielmehr den Zwang, sich mit der Geschichte zu konfrontieren. Und das wird so schnell nicht aufhören.

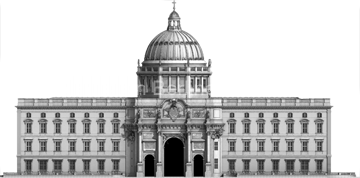

Das Gehäuse der Sammlungen im neu errichteten Berliner Schloss, wo mit den Kaisern Wilhelm I., Friedrich I. und Wilhelm II. die obersten deutschen Kolonialisten residierten, steht im Zentrum Europas. Fassadenverzierungen unter einigen Fenstern zeigen eine runde Scheibe mit einem Punkt in der Mitte: die Darstellung des Omphalos, des „Nabels der Welt“ – zumindest der preußischen. Auf den gängigen Weltkarten lag Europa in der Mitte, die Betrachtung und Bewertung des Restes der Welt ging von Europa aus – auch die der Werte und Normen.

Wie auch sonst? Europa denkt europäisch, China chinesisch. Die Erwartung, Europäer könnten afrikazentristisch, südseezentristisch, indienzentristisch oder arabienzentristisch denken, wäre pure Anmaßung. Eine höhere Form von Kolonialismus nach dem Motto: Europas Einfühlsamkeit ist ohnegleichen.

Die eigentliche Frage lautet: Was tritt neben den jahrhundertelang gewohnten Eurozentrismus? Welche Akteure tragen fortan auch ihre Sichtweisen vor? Wie können diese (meist nicht-weißen) Männer und Frauen in die noblen – und bislang recht exklusiven – westlichen Sphären vordringen, in denen sie gehört werden?

In der derzeitigen Frühphase dieses Kulturwandels wird von den bisherigen Inhabern und Inhaberinnen der Deutungshoheit mehr Einfühlungsvermögen in die Belange der außereuropäischen „Herkunftsgesellschaften“, also der Ausgeplünderten, verlangt. Gesteht ein faktenorientierter Forscher ein, er sehe sich nicht in der Lage, sich dem Denken der Menschen in Papua-Neuguinea anzuverwandeln, erntet er oder sie Hohn von denen, die meinen, diese wundersame Fähigkeit zu besitzen.

Ein eurozentrischer Tunnelblick

Ein innerdeutscher Aspekt ist gerade am ehemaligen Standort des Palastes der Republik zu betrachten. Denn bisher wird die Debatte um den Kolonialismus so geführt, als hätte es die DDR und ihre eigenständige Politik nicht gegeben. Gerade zu den Ländern, die sich in den 60er-Jahren von den kolonialen „Mutterländern“ – Großbritannien, Frankreich, Portugal – befreiten, suchte Ost-Berlin besonders gute Beziehungen. Schließlich galt es, beim „weltweiten Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus“ sogenannte „natürliche Verbündete“ in den von Kapitalismus und Imperialismus unterdrückten und nunmehr befreiten Kolonien zu finden. Der gemeinsame Feind war leicht auszumachen. So die Annahme und Praxis.

Als der bayerische Ministerpräsident Franz Joseph Strauß 1988 die Apartheidregierung in Südafrika besuchte, erklärte er: „I am a Capetowner“; im ehemaligen Deutsch-Südwest, seinerzeit widerrechtlich besetztes Protektorat Südafrikas, ging er auf Großwildjagd. Einen Nachwende-Herausgeber der Berliner Zeitung, einen Mann aus München, hörte ich noch 1996 sagen: „Mandela ist ein Terrorist!“ Das klang fremd in ostdeutschen Ohren. Warum sollte das so sein? Hier ein paar Beispiele zur Erklärung.

1953 protestierte ein Geologiestudent der Humboldt-Universität beim Naturkundemuseum gegen die Bezeichnung des Fundortes für die dort ausgestellten Dinosaurierknochen als „Deutsch-Ostafrika“. Tatsächlich hatten Berliner Paläontologen die sensationellen Urwelt-Fossilien zwischen 1907 und 1909 aus der damaligen deutschen Kolonie herausgeholt. Doch nun, so der Protest, impliziere die veraltete Herkunftsangabe im Sauriersaal „kolonialgeschichtlichen Revisionismus“. Ergebnis: „Deutsch“ wurde gestrichen. Immerhin. Allerdings entstand damit sogleich das nächste Problem: Die historisch-kolonialistische Fundgeschichte wurde vergessen gemacht.

Als 1987 auf einer Unesco-Konferenz im tansanischen Arusha um zwei bis drei Saurier-Großknochen aus Berlin als Dauerleihgabe an das Nationalmuseum in Daressalam gebeten wurde, lehnten die DDR-Kulturpolitiker die Herausgabe zwar ab, hatten sich aber mit der Entscheidung gequält. Seit den 70er-Jahren kamen aus den „jungen Nationalstaaten“ Bitten um Rückgaben von Kulturgütern oder um Unterstützung nationaler Anstrengungen, zum Beispiel beim Aufbau von Museen. In einem Positionspapier des DDR-Kulturministeriums von 1982 ist mit Blick auf das aus früheren Kolonien stammende „nationale Kulturerbe der DDR“ dieser Satz nachzulesen: „Die DDR muss auch berücksichtigen, dass allein das Kriterium der Rechtmäßigkeit angesichts der bürgerlich-imperialistischen Rechtsordnungen (…) häufig ungeeignet ist, weil das auf Sanktionierung bürgerlicher Raubpraktiken hinausläuft.“ Sieh an.

In den 60er-Jahren erforschte die DDR an der Universität Halle-Wittenberg engagiert das Leben und Wirken des ersten schwarzen Gelehrten Deutschlands, Anton Wilhelm Amo. Als Kwame Nkrumah, der erste Präsident des unabhängigen Ghana, in diesem Zusammenhang in die DDR reisen wollte, brachte die BRD die schwersten Geschütze ihrer Hallstein-Doktrin in Stellung: Ein Staat, der mit der DDR in offiziellen Kontakt trat, hatte mit scharfen Sanktionen der Bundesrepublik zu rechnen. Das konnte sich Ghana nicht leisten. Eine offene Erpressung. Und eine zutiefst koloniale Machtausübung.

In der DDR wurde Kolonialismus früher aufgearbeitet

Bis heute fabulieren Aktivisten von Decolonize-Gruppen, Deutschland habe den 100. Jahrestag der Berliner Kongo-Konferenz verdrängt. Die Konferenz hatte von Oktober 1884 bis Februar 1885 unter der Leitung des Kanzlers Otto von Bismarck in der Reichskanzlei getagt und die Aufteilung des subsaharischen Raums unter europäischen Großmächten ausgehandelt. Mag sein, dass die Bundesrepublik 1984/85 von diesem Meilenstein der Kolonialgeschichte nichts wissen wollte – der DDR war das Datum willkommener Anlass, an der Humboldt-Universität eine außergewöhnlich große Veranstaltung auszurichten: die Internationale Konferenz „Kolonialismus, Neokolonialismus und der Weg Afrikas in eine friedliche Zukunft“ mit über 300 Teilnehmern aus 39 Staaten.

Die Berliner Zeitung schickte ihre Stellvertretende Chefredakteurin Christa Schaffmann zur Berichterstattung. Sie zitierte ausgiebig Redner, die feststellten, Kolonialisierung habe niemals Zivilisierung, sondern stets Gewaltherrschaft bedeutet. Es wurde intensiv über Defizite der afrikanischen Geschichtsschreibung diskutiert und natürlich über den Neokolonialismus, gegen den sich der „politische und ökonomische Kampf afrikanischer Staaten um wirkliche Unabhängigkeit“ richten müsse.

Nur wenige Wochen später, am 27. April 1985, erreichte der Kulturaustausch zwischen der DDR und Afrika mit der Eröffnung der Ausstellung „Schätze aus Alt-Nigeria – Erbe von 2000 Jahren“ einen spektakulären Höhepunkt. Die Historikerin Bénédicte Savoy schreibt in ihrem 2021 erschienenen großartigen Buch „Afrikas Kampf um seine Kunst“ über das Ereignis: „Was sich wie Science-Fiction anhört oder als postkoloniale Pioniertat eines Berliner Museums der Zukunft durchgehen könnte, liegt in Wahrheit mehrere Jahrzehnte zurück, ein halbes Menschenleben genau, tief begraben im kollektiven Gedächtnis der Stadt und ihrer Museen.“

Gezeigt wurden damals im Pergamonmuseum – in Sichtweite des Palastes der Republik – etwa hundert Objekte aus der Zeit zwischen 500 vor unserer Zeit und dem 19. Jahrhundert: mehr als 2000 Jahre afrikanischer Geschichte, die es doch im kolonialen Verständnis gar nicht hatte geben können. Im Katalog finden sich neben den ausgestellten Kunstwerken aus nigerianischem Besitz und einem erhellenden Beitrag des führenden nigerianischen Kunsthistorikers und Archäologen Ekpo Eyo erstaunliche alte Fotos, zum Beispiel aus der Zinnmine im Nok-Tal, wo seit den 40er-Jahren die bislang ältesten Zeugen afrikanischer Kultur gefunden wurden. Im Zusammenhang mit der Ausstellung wurde über Restitution von Kunstwerken verhandelt – bis zum Ende der DDR 1989 kam sie nicht mehr zustande.

Diesen vor mehr als 35 Jahren schon einmal erreichten Stand der Erkenntnis, des kulturellen Austausches und der Kooperation hat das Humboldt-Forum noch nicht entfernt erlangt. Aber wie gesagt: Es fängt ja alles erst an.

Quelle: Berliner Zeitung, 19.09.2021

Deutsch

Deutsch English

English Francais

Francais