16.12.2020 Süddeutsche Zeitung

Ein erster Rundgang durch das Humboldt-Forum verwirrt die Besucher. Das Gebäude wird nun endlich eröffnet – halbfertig.

Von Jörg Häntzschel

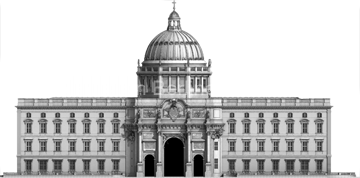

Die Begeisterung stellt sich nicht draußen ein, vor der Fassade mit ihrem von Italien träumenden Mattgelb neureicher Speckgürtelvillen. Nicht in der Eingangshalle, die die Infoscreens des „Kosmografen“ bestrahlen, sondern im Keller, wo man auf Stegen durch die freigelegten Reste des alten Berliner Schlosses spaziert wie durch eine griechische Ausgrabungsstätte. Es riecht so angenehm. Warm schimmern die kunstvoll beleuchteten Backsteine. Und mit jedem Schritt sind neue Funde aus den Geschichtsschichten des Schlossuntergrunds zu entdecken.

Nichts Antikes, sondern ein Alumesser aus der DDR, ein Heizaggregat aus der Zeit von Kaiser Wilhelm II. Immerhin aber auch das aus dem 15. Jahrhundert stammende „Pelikan-Relief“ aus dem Kunstgewerbemuseum. Und die Löcher, die hier 1950 für die Sprengladungen gebohrt wurden, die alles darüber in Schutt verwandelten. Der Keller ist nur ein Nebenschauplatz des Humboldt-Forums. Doch nicht zufällig ist er der einzige Teil des Gebäudes, der fertig ist, der funktioniert, der überzeugt. Es ist der einzige, der seinen Ort und seine Zeit weiß, der einzige, der nicht Stein gewordene Verkrampfung ist.

Am Mittwoch wird das Gebäude nun endlich eröffnet. Doch was heißt das: eröffnet?

An der Decke lassen sich leider keine Scheinwerfer aufhängen

Erst wurde aus der Eröffnung eine Eröffnung in Etappen, dann wurde der Termin wegen Bauproblemen verschoben. Nun findet die verschobene Teileröffnung pandemiebedingt im Netz statt. Man wird Politiker, Pulte und Blumen sehen, wird digital durchs Gebäude fahren können. Die Stiftung Humboldt-Forum will das Gebäude unter ihre Regie bringen und muss dafür den Baustellenzustand nominell beenden.

Fröhlich führte Generalintendant Hartmut Dorgerloh in den letzten Tagen Journalistinnen und Journalisten durchs Haus. Es ging vorbei an Pfützen in der Lobby und Dixi-Klos durch größtenteils unfertige und leere Räume.

Wer auf die Schlosskulisse zugeht, erwartet dahinter ein Schloss und keinen cleanen Zweckbau, das ist dem Hirn schwer auszutreiben. Doch genau das war der Deal. Der Bundestag gab ein modernes Gebäude in Auftrag, mit einer über Spenden finanzierten historischen Fassade. Den Besucher stürzt das in größere Verwirrung als erwartet. Zum einen, weil die Sphären nicht getrennt sind: Auch innen gibt der Barock immer wieder Einlagen. Zum anderen, weil sich die beiden nicht wie Text und Zitat verhalten, sondern nebeneinander stehen. Und weil das nachgebaute Alte ja genauso neu ist wie das Neue.

Es bleibt auch nicht bei den drei Zeitzonen von echt-alten Kellergemäuern, neu-altem Barock und Gegenwartsarchitektur. Auch die Geister des Palasts der Republik aus der DDR spuken herum. Hier hängen die berühmten Lampen, dort weisen Schilder den Weg zum „Theater im Palast“.

Die Gegenwart hat schon ihre eigene Vergangenheit ausgebildet

Die Gegenwart selbst wiederum hat in den 20 Jahren Planung schon ihre eigene Vergangenheit ausgebildet: „Das ist der Fußboden, den Viola König noch persönlich ausgesucht hat“, sagt Dorgerloh mit Verweis auf die frühere Direktorin des Ethnologischen Museums. Und was ist mit den Ausstellungen in den Galerien? „Das war eine Idee von Neil MacGregor, da machen wir gar nichts, das Haus braucht Luft.“

Doch das ist nicht alles. Der Barock wirkt aus der Nähe so neu, dass man sich abwenden will, ein Effekt, den Dorgerloh bereits kennt: „Wir glauben, dass das sehr schnell patinieren wird.“ Das Neue hingegen erscheint schon jetzt seltsam abgelebt. Hat man erst mal ein paar Runden gedreht, sind alle Gewissheiten futsch.

Der Eindruck rührt auch daher, dass der Architekt Franco Stella das Haus schon vor zwölf Jahren entworfen hat, in dem damals noch grassierenden Rasterstil, der gleichermaßen modern wie preußisch-autoritär wirken sollte und inzwischen eher in Vorstädten und Office-Parks an Autobahnen praktiziert wird. Dass weite Teile des Baus nun den Esprit einer Versicherungszentrale ausstrahlen, ist aber nur die halbe Wahrheit. Der Architekt wollte mehr. Nur was?

Stella schwebte eine Art monumentale Zeitlosigkeit vor, wie bei seinen – wenigen – anderen Bauten. Etwas fast Abstraktes, das dasteht wie ewig. So könnte man seine maximal abweisende Ostfassade verstehen, die einzige, die nicht historisch verkleidet ist.

Doch gebunden durch das historische Äußere, durch das Versprechen, auch im Inneren nah am Vorbild zu bleiben, und durch die Zwänge, die sich eben ergeben, wenn täglich 10 000 Besucher durch einen Bau strömen sollen, blieb von der Idee nur klotzige Überinstrumentierung. Alles ist schwerer und wuchtiger als notwendig.

Wenn sich irgendwo Platz auftat, pflanzte Stella umgehend ein Spalier Säulen auf. Das Merkwürdige ist, dass sich die Monumentalität laufend selbst unterminiert. Wie bei dem Zwischengeschoss vor dem Liebknechtportal, das die Sicht auf den Lustgarten dennoch zerschneidet.

Bei den unterschiedlich hohen Türen, die ohne erkennbares Prinzip verteilt sind. Überall öffnen sich Lüftungsschlitze, klaffen Fugen, laufen Beleuchtungsschienen. Jede Fläche wird durchbrochen und zerlegt, ohne dass man wüste, warum. Sogar seine Steinplatten lässt der Architekt gerne lose aneinanderstoßen, als habe er nur Bauklötze aufgetürmt.

Schon jetzt, beim Rundgang durch kleine Teile des Gebäudes, ist unübersehbar, wie Stellas Ideen mit den Anforderungen des Museums kollidieren. Da sind jene aufwendigen Galerien rund um die Lobby, die so eng sind, dass mit ihnen wenig anzufangen sein wird.

Da ist die gewaltige Kassettendecke in der Eingangshalle, eine zwanghaft anmutende, geometrische Skulptur, unter die man jetzt Gerüste hängen musste, weil sich anders keine Scheinwerfer befestigen ließen. Und da ist der absurd enge Skulpturensaal im Erdgeschoss mit seinen sieben Meter hohen Sockeln, auf denen Statuen stehen, die nur Giraffen betrachten können.

Die Sockel sind so aufgestellt, dass man die Wörter an der Wand dahinter nur schwer lesen kann. Es sind Begriffe, mit denen das Humboldt-Forum sich selbst beschreibt: „Mehrdeutigkeit“, „politisch“, „verstört“ und natürlich: „Zweifel“.

Quelle: Süddeutsche Zeitung, 16.12.2020

Deutsch

Deutsch English

English Francais

Francais