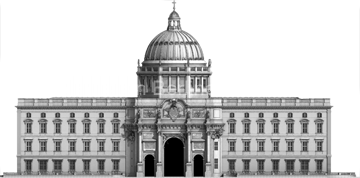

„DAS SCHLOSS LAG NICHT IN BERLIN – BERLIN WAR DAS SCHLOSS“

von Wolf Jobst Siedler

veröffentlicht 1992 und immer noch aktuell für die Grundsatzdebatte

Alle großen Städte Europas sind ohne ihre Schlösser denkbar.

Alle großen Städte Europas sind ohne ihre Schlösser denkbar.

In Rom weiß man gar nicht, welchen der vielen Paläste man als Mittelpunkt der Stadt nehmen soll. Den Palazzo Venezia, den alten Sitz der Republik Venedig, von dessen Balkon Mussolini einst den Eintritt seines Landes in den Zweiten Weltkrieg ausrief? Oder den Palazzo Madama, wo heute der Senat zusammenkommt? Oder doch den Quirinal, die alte Residenz der Päpste, wo jetzt der Staatspräsident residiert? Niemand weiß es zu sagen; fragt man die Römer, wird jeder eine andere Auskunft geben.

In London kann man stundenlang durch die Stadt wandern, ohne vom Schloss der englischen Könige, dem Buckingham-Palast, etwas wahrzunehmen, übrigens liegt er außerhalb der alten Stadt in seinem Park. Aber dieses königliche Schloss wurde erst im achtzehnten Jahrhundert gebaut, erhielt sogar erst von 1825 bis 1837 seine endgültige Gestalt. Es ist das jüngste aller alten Schlösser Europas, und London war schon weit über tausend Jahre alt, ehe man daran dachte, es zu errichten. Lange hatten die englischen Könige im Windsor Castle gesessen, weshalb sich das Königshaus nach ihm nannte, als es im Ersten Weltkrieg 1917 seinen deutschen Namen Sachsen-Coburg-Gotha loswerden wollte.

In Paris wird heute jedermann den Louvre nennen, aber das ist ein Augentrug. Was man heute den »Neuen Louvre« nennt, wurde erst unter den beiden Napoleons errichtet, und die wirklich alten Teile nimmt der Besucher kaum zur Kenntnis. Napoleon hat selbstverständlich nicht im Louvre, sondern im Tuilerien-Schloss gewohnt, das erst beim Aufstand der Commune 1871 niedergebrannt wurde, und heute erinnert nur noch der Tuileriengarten an den verschwundenen Bau – und zwei einzelne Säulen, die in Berlin am Eingang zur Insel Schwanenwerder aufgestellt wurden. St.-Cloud, das dritte Königsschloss von Paris, war älter als jener Bau, in dessen Hof heute die Glas Pyramide des chinesischen Amerikaners I. M. Pei steht. Und die Schlösser von Fontainebleau aus dem zwölften oder Rambouillet aus dem vierzehnten Jahrhundert? Paris ist nicht mit einem einzigen Königsschloss zu identifizieren.

Berlin aber war das alte Stadtschloss »Unter den Linden«, das eigentlich älter ist als die Stadt selber. Das Schloss an der Spree, oder doch sein ältester Flügel, war schon da, als Brandenburg noch ein Kurfürstentum des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation war, und es nahm seine jüngste Gestalt an, als Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg gerade in Königsberg zu Friedrich l. in Preußen, nicht von Preußen, erhoben wurde, zum ersten preußischen König. Dann wurde nach eindreiviertel weiteren Jahrhunderten aus dem König von Preußen der Deutsche Kaiser.

Das Berliner Schloss hat das alles miterlebt; es ist nicht nur genauso alt wie das Geschlecht, das darin residierte, sondern es ist so alt wie das alte Brandenburg und das junge Preußen. Es hat eine ganz andere Bedeutung für Berlin als die Schlösser Englands, Italiens und Frankreichs für ihre Hauptstädte. Überall war die Stadt vor dem Schloss da; in Berlin gab es das Schloss, und dann erst kam die Stadt. Nur etwa achttausend Einwohner hatte Berlin,als hier die erste Burg gebaut wurde.

Dieses Schloss ist ausgelöscht worden. Es war durch den Bombenkrieg und die Straßenkämpfe schwer beschädigt worden: einige Flügel waren stark zerschossen, andere waren nahezu vollständig ausgebrannt. Aber große Teile des Schlosses waren noch so gut erhalten, dass hier sehr bald schon, als die Waffen schwiegen, Versammlungen und Ausstellungen stattfanden. Das um Jahrhunderte jüngere Charlottenburger Schloss war weit schlechter durch den Krieg gekommen. Die erste berühmte Nachkriegsausstellung Hans Scharouns über den Wiederaufbau der zerstörten Reichshauptstadt wurde 1946 im Stadtschloss Unter den Linden eröffnet, und die Berliner gingen zu Zehntausenden durch die Trümmerwüste, um zu sehen, wie sie dereinst leben sollten.

Einige Monate brauchte man noch, um die Schäden des Daches zu beheben und die geborstenen Fenster neu zu verglasen. Dann waren so viele Räume wiederhergestellt, dass die verantwortlichen Museumsleute des Louvre ihre Schätze nach Berlin schickten. So gut war die Flucht von Sälen wieder instandgesetzt, dass der französische Militärgouverneur hier die erste große Ausstellung nach dem Kriege eröffnete; die Konservateure aus Paris hatten keine Bedenken gehabt, ihre Manets, Monets, Renoirs und Cézannes dort zu zeigen, wo einst die Kurfürsten, Könige und Kaiser gewohnt hatten.

Übrigens war das Schloss nach der Revolution von 1918 ein Museum geworden, ganz wie der Louvre in Paris. Genau das hatte der erste frei gewählte Magistrat von Berlin mit dem wiederaufgebauten Schloss nach dem zweiten verlorenen Weltkrieg 1945 vor.

Jene französische Gemäldeausstellung, die acht Wochen nach Scharouns Ausstellung eröffnet wurde, war das große gesellschaftliche Ereignis der frühen Nachkriegsjahre, und es fand in jenem königlichen Schloss statt, an dem von der Renaissance über das Barock bis zum Klassizismus Jahrhunderte gebaut wurde.

Erst Caspar Theyß und dann Johann Gregor Memhardt hatten die uralte Burg umgebaut und ein wirkliches Schloss daraus gemacht; das war in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts. Die Hauptfront und den grandiosen Innenhof, der seinen Namen trug, hatte Andreas Schlüter gebaut, der größte Barockbaumeister und Bildhauer Nordeuropas, der dann nach St. Petersburg gegangen war. Nach ihm war Johann Eosander von Göthe gekommen und hatte den zweiten Schlosshof errichtet, der das barocke Pathos Schlüters ins Elegante wendete. Zum Schluss hatten alle Architekten des Klassizismus, von Erdmannsdorff über den älteren Gilly und Langhans, den Erbauer des Brandenburger Tors, bis zu Schinkel, Persius und Stüler, an seinem Innenausbau mitgewirkt, und manche waren der Meinung, dass dies Preußens größte Innenarchitektur gewesen sei.

Wer in Preußen und Berlin über die Jahrhunderte zur Verfügung gestanden hatte, der hatte in irgendeiner Weise am Schloss mitgebaut, so dass daraus am Ende so etwas wie ein Architekturmuseum geworden war, an dem sich die verschiedenen Schichten der Bau- und Stilgeschichte Preußens ablesen ließen. Beherrscht wurde es von der mächtigen Kuppel, die ihm um 1850 aufgesetzt worden war und deren ausgebranntes Gestänge noch im Ruinenzustand die Silhouette der Innenstadt bestimmte, bis zum Untergang des Staateswie der Stadt. Friedrich Wilhelm IV. ließ August Stüler diese Kuppel auf das Hauptportal setzen, zuvor war kein Geld dagewesen, oder die Architekten waren vorzeitig gestorben. Schließlich war Stülers Schlosskuppel doch eines der Wahrzeichen Berlins geworden, und sie überragte die Kuppel der Hedwigskirche und die der beiden Gontardschen Dome auf dem Gendarmenmarkt, die Friedrich der Große nach dem Vorbild der Doppelkirchen auf der Piazza del Popolo in Rom hatte bauen lassen.

Der letzte Kaiser des spät gewonnenen und schnell verspielten Reiches, Wilhelm II., achtete streng darauf, dass kein profanes Bauwerk die Schlosskuppel überrage, und diese Hierarchie der Höhen hatte sogar zu einem ernsthaften Konflikt geführt, als der Architekt des Reichstagsgebäudes, Paul Wallot, gewagt hatte, mit seiner gläsernen Reichstagskuppel die Schlosskuppel um ein paar Meter zu übertreffen. Da stand im Verständnis des letzten deutschen Kaisers die Souveränität des Parlaments gegen die Souveränität des Monarchen von Gottes Gnaden. Der Reichstag musste im wörtlichen Sinn zurückstecken und seinen Bau niedriger halten.

So blieb das Schloss mit seiner Schlosskuppel der beherrschende Bau des alten Berlin. In dem Trümmermeer von 1945 war es wie ein Symbol, dass wenigstens die größte und bedeutendste Architektur der Stadt einigermaßen über den Krieg gekommen war.

Dieses Schloss ließ Walter Ulbricht fünf Jahre nach dem Krieg abreißen, und weil das gar nicht ganz leicht ging, denn die Mauern waren zum Teil einige Meter stark, rückten Sprengkommandos an, die mit geliehenem sowjetischen Dynamit in monatelanger Arbeit Flügel für Flügel in die Luft sprengten. Nicht nur in den westlichen Stadtteilen, selbst im sowjetischen Sektor fanden Protestversammlungen statt. Kunsthistoriker aus der ganzen Welt, der siebzigjährige Richard Hamann aus Leipzig als Bannerträger voran, schickten Protestadressen, und sogar im Zentralkomitee der sich inzwischen »Sozialistische Einheitspartei Deutschlands« nennenden Kommunistischen Partei regte sich Widerspruch.

Auf einer dieser Versammlungen ergriff ein Liebknecht, der Neffe von Rosa Luxemburgs Liebknecht, selber ein alter Kommunist, das Wort: »Genossen, ich höre immer, dass die Zwingburg der Junker abgerissen werden müsse. Aber ich habe noch nie einen Junker mit einer Maurerkelle oder einem Hobel gesehen. Genossen, ihr wollt das Werk der deutschen Arbeiter zerstören. Das ist unser Schloss, nicht das Schloss der Hohenzollern.«

Aber es half alles nicht. Walter Ulbricht mochte das Schloss nicht, er wusste nichts von seiner Geschichte, begriff nicht seine Bedeutung, und er scherte sich auch nicht darum. Manche seiner ehemaligen Kampfgefährten, vor allem die Mitglieder seines Politbüros Wilhelm Zaisser und Rudolf Herrnstadt, die er später wegen einer angeblichen Parteirevolte stürzte, behaupteten sogar, dass er das Schloss immer schon als Symbol des alten Deutschland gehasst habe.

Wichtiger wird sein, dass Walter Ulbricht auch darin dem Moskauer Vorbild sklavisch folgt: »Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen.« Wie in Moskau vor dem Kreml der riesige Rote Platz seit der Zeit der ersten Volkskommissare ein Aufmarschgelände für Kundgebungen abgab, so musste nun im Herzen Berlins eine gewaltige freie Fläche für »machtvolle Demonstrationen der Arbeiterklasse« geschaffen werden, wie Wilhelm Pieck erklärte. Da Berlin in der Stadtmitte aber keinen freien Platz hatte, störte eben das Schloss.

Eine abgeräumte Leere, über die der Wind fegte, hielt jahrzehntelang die Erinnerung an das einstige Zentrum Berlins wach: der Marx-Engels-Platz. Hier wurden zu jedem 1. Mai die Tribünen aufgebaut, auf denen die Funktionäre von Politbüro, Zentralkomitee, Regierung und Volksarmee den Vorbeimarsch der von den Betrieben abgeordneten Massen abnahmen, auch darin dem sowjetischen Vorbild folgend, wo sich von Stalin bis Breschnew die Gewaltigen auf dem Dach des Mausoleums versammelten, in dem die konservierte Mumie Lenins liegt. Übrigens war das selbst für Russland eine sonderbar archaische Totenehrung, nie war ein Zar mumifiziert und ausgestellt worden. Von der Antike über das Mittelalter bis zur Neuzeit wäre in Europa niemand auf den Gedanken gekommen, die toten Herrscher auszustopfen, damit sie jahrhundertelang angebetet werden könnten. Wie die Sowjetunion den ägyptischen Totenkult von vor fünftausend Jahren imitiert hatte, so ahmte nun Ost-Berlin das ferne Moskau nach, und gerade an jenem Ort, wo einst Berlins Schloss gestanden hatte.

Die Mitte Berlins, nämlich das Stadtschloss und seine Umgebung, war ein Ort der Fülle auch in baulicher Hinsicht gewesen. Auf alten Bildern ist noch zu sehen, wie die Quartiere der Handwerker und Bürger bis an die Mauern des Schlosses heranreichten. Es gab ja sonst in Preußen nur landgesessenen Adel, dessen Gutshäuser, das alte Herrenhausder Bismarcks an der Elbe oder das der Marwitzens an der Oder, draußen in Brandenburg lagen. Nie hatte das Herrscherhaus die Aristokratie an den eigenen Hof gezogen, wie das in Frankreich der Fall gewesen war, wo die großen Familien alle ihre Stadtpalais im Herzen von Paris haben mussten, die Rochefoucauds wie die Ormessons. In Preußen saßen die Dohnas Hunderte von Kilometern entfernt in Ostpreußen, die Henckel-Donnersmarcks in Schlesien, die Thaddens in Pommern und die Kleists in Brandenburg.

Um das Schloss herum drängte sich das Bürgertum, und die »Linden« waren, die dynastischen und sakralen Plätze abgerechnet, eine bürgerliche Allee. Diese Straße reichte vom Ochsenmarkt im Osten, der später aus Anlass eines Zarenbesuchs Alexanderplatz genannt wurde, bis zum Pariser Platz am Brandenburger Tor am anderen Ende der »Linden«. Sein Name sollte das Gedächtnis an den Einzug der verbündeten Monarchen Russlands, Österreichs und Preußens in der Hauptstadt Napoleons bewahren.

Das war die klassische Meile des monarchischen Berlin, das paradoxerweise eine bürgerliche Stadt gewesen war. Auf alten Stichen “ der berühmten »Linden-Rolle« vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts “ ist zu sehen, wie hier kleine, meist nur zweistöckige Häuser einander drängten, wo Konditormeister neben Offizierswitwen, Handschuhmacher neben märkischen Adelsfamilien wohnten, eine Mischung der Stände, die in Sichtweite des Schlosses fast demokratisch anmutete, wenn denn dieses Wort in jener Zeit irgend etwas bedeuten würde. Das war das Zentrum der sonderbaren Militärmonarchie der Hohenzollern.

Nur ganz oben, in der unmittelbaren Nähe der Residenz des Herrschergeschlechts, standen die Bauten des Staates: das Zeughaus voran, dann das etwas einfältige Palais des Prinzen Heinrich, des Bruders Friedrichs des Großen, danach die Königliche Bibliothek und schließlich die Hofoper neben jener Hedwigskirche, die Friedrich für den katholischen Adel der neugewonnenen Provinz Schlesiens bauen ließ. Auf der anderen Seite des Schlosses aber begann schon das Gewirr der Gassen, neben denen der Marstall lag, in dem dann auch die Akademie Platz finden musste, woher das Wort kommt, dass in Preußen immer die Mulis neben den Musis wohnen.

Aber alles, die engbrüstigen Häuser der Handwerker und die bescheidenen Palais des Adels, über die man in Paris gelächelt hatte, war auf das Schloss bezogen, das sie alle überragte. Kam man vom Tiergarten her durch das Brandenburger Tor, so ragte seine dunkle Masse in der Ferne auf und gab den »Linden« Halt. Sie waren ja erst Jahrhunderte später angelegt worden und bezogen sich bis auf die Einzelheiten hinein auf das Schloss. Warum laufen die »Linden« jetzt so merkwürdig diagonal in Richtung Osten und enden im Nichts? Selbst aus der Leere, auf der nun sinnlos verloren, einem provinziellen Warenhaus gleich, der nach hinten versetzte »Palast der Republik« als Monument für das Honecker-Regime steht, kann man schließen, dass hier einmal etwas gewesen sein muss.

Warum steht das Alte Museum so sonderbar am Auftakt zur Museumsinsel, leicht in der Achse gewendet, so dass es den Eindruck macht, es müsse auf etwas bezogen gewesen sein? Schinkel, dessen Meisterwerk der flache Bau mit seiner Säulenvorhalle ist, hatte mehr als ein Dutzend Zeichnungen gemacht, bevor er Baumasse, Lage und Winkel des Museums endgültig festgelegt hatte, damit es im rechten Verhältnis zum Schloss stehe.

Sehr auffällig, dass die größten Bauanstrengungen der in den Napoleonischen Kriegen wider Erwarten siegreich gebliebenen Monarchie nicht königlichen Palästen und staatlichen Repräsentationsbauten galten, sondern eben dem Museum und dem ebenfalls von Schinkel entworfenen Schauspielhaus, Stätten der bürgerlichen Bildung; nicht ein Schloss Berlins ist nach dem achtzehnten Jahrhundert gebaut worden, während doch die Repräsentationslust der Habsburger, Romanows und Windsors gerade im neunzehnten Jahrhundert eine späte Nachblüte erlebte. Die Stadt an der Spree ist im neuen Jahrhundert erst einmal die Stadt der Bildungsbauten, dann die der Verkehrs- und Industriearchitektur.

Aber all diese Schauspielhäuser, Opern und Museen standen eben, anders als in London oder Paris, wo sie über dieStadt verteilt sind, nur einen Steinwurf weit vom Schloss entfernt. Jetzt aber steht das Alte Museum wunderlich verloren an seinem Platz. Das Schloss, der Maßstab seiner ganzen Umgebung, ist nicht mehr da. Aber auch die Handwerker und Bürgerhäuser im Süden und Osten sind abgeräumt worden, um »Magistralen« nach moskowitischem Beispiel Platz zu machen. Ein Areal von zwölfbahnigen Rennstrecken, auf denen bis zur Wende die Trabants fuhren, Miniaturautos aus Leukoplast.

Das alles führt die Großmannssucht eines gescheiterten Sozialismus geradezu zum Greifen anschaulich vor mit einem Fernsehturm als Symbol dem einzigen Fernsehturm Europas, der als Stadtmitte gedacht war, denn dergleichen gibt es nicht einmal in Moskau neben dem Kreml, von Paris oder London zu schweigen. Die meist berufslosen Berufskommunisten, die im Politbüro zusammensaßen, hatten niemals eine Handwerkerausbildung hinter sich gebracht, gar eine Gesellen- geschweige denn eine Meisterprüfung gemacht; Honecker war mit seiner Dachdeckerlehre eine Ausnahme.

Sie sahen wohl tatsächlich in dem neuen Alexanderplatz ihren Anspruch auf Weltniveau befriedigt. Ob sie, all die Mittags und Axens, allen Ernstes glaubten, die Tristesse des Marx-Engels-Platzes sei der sozialistische Städtebau der Zukunft? Das jedenfalls war die real existierende Stadtplanung des Sozialismus, der alle seine eigenen Traditionen verraten hatte. Keine mustergültigen Arbeitersiedlungen wie in der Weimarer Republik, keine in die Zukunft weisenden Industriebauten, wie sie das späte Kaiserreich mit Siemens, Krupp und Borsig gegeben hatte, keine Staatsbauten, wie sie die Moskauer Wettbewerbe nach der Oktoberrevolution ausgeschrieben hatten (»Sozialismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung«) und an denen sich in den zwanziger Jahren die Avantgarde der westlichen Welt beteiligt hatte, von Walter Gropius über Perret bis zu Le Corbusier.

Selbst auf seinem eigenen Feld war der Sozialismus gescheitert, und fährt man heute durch die müden Relikte dieser zerbrochenen Revolution, so stehen seine Hinterlassenschaften Bausteinen aus einem Märklin-Baukasten gleich sinnlos herum. Was das untergegangene Regime den vergifteten Äckern, der verpesteten Luft, den verdorbenen Flüssen angetan hat, ist schlimm genug; am sichtbarsten ist seine Erbschaft in Deutschlands Städten, in denen es eine Wüste hinterlassen hat. Trümmer schaffen ohne Waffen dieser bittere Vers aus den späten siebziger Jahren war zehn Jahre später wahr geworden.

Das Stadtschloss aber war jenseits dessen, was es für sich selbst bedeutete, der Bezugspunkt jener historischen Mitte Berlins, die von dem Pariser Platz im Westen, dem Gendarmenmarkt in der Mitte, dem Alexanderplatz im Osten und dem Belle-Alliance-Platz im Süden begrenzt wurde. Dieses Geviert war in vielerlei Hinsicht eine städtebauliche Heraufrufung des Platzmusters von Rom, denn die Ewige Stadt war ja auch von ihren vier Platzräumen eingegrenzt, der Piazza di Spagna, der Piazza del Popolo, der Piazza Navona und der Piazza Venezia. Wie dort alles auf das antike Rom bezogen war, so erhielt hier das Einzelne seinen Halt durch die gewaltige Masse des Schlosses. Daher geht die Diskussion darüber, ob der Bau, an dem viele Jahrhunderte gearbeitet hatten, kunsthistorisch zu den großen Werken der europäischen Architekturgeschichte gehörte oder ob Versailles und Schönbrunn bedeutender waren, an seiner wirklichen Bedeutung vollkommen vorbei.

Das Berliner Schloss war nicht nur, vielleicht sogar nicht einmal in erster Linie seiner selbst willen wichtig, sondern der anderen Bauten wegen, die ohne es nun ihre Bedeutung verloren haben. Das gilt selbst für die Brücken, die einst die Museumsinsel und die Schlossfreiheit verbanden und die Spree und den Kupfergraben überspannten.

Warum kämpfte die späte Honeckerwelt eigentlich so verzweifelt um die Rückgabe der in den Kriegswirren nach West-Berlin verbrachten Figurengruppen, die nach Schinkels Vorzeichnungen die Schlossbrücke gesäumt hatten?

Die empfindlichen Marmororiginale, die niemals mehr in der giftigen Luft des Verkehrs aufgestellt werden durften, hatte in den achtziger Jahren der Westberliner Senat im Tausch gegen das Archiv der Porzellan-Manufaktur an Ost-Berlin zurückgegeben, das die gebrechlichen Meisterwerke sogleich in den Ruß des Kraftwerks Klingenberg und den Auspuffqualm der Trabanten aufstellte.

Aber nun stehen die Heldenjünglinge auf ihren Sockeln gleich ob Originale oder Repliken sinnlos im Nichts und werden langsam aber sicher in der vergifteten Luft verrotten und zerbröckeln. Die Frage eines Wiederaufbaus des Stadtschlosses gilt also nicht so sehr dem Schloss selber als dem klassischen Zentrum Berlins. Auf was werden die »Linden« zulaufen, wenn der »Palast der Republik« über kurz oder lang entfernt werden wird? Denn derAbriss ist unvermeidlich, nicht etwa weil er ein Symbol des zerbrochenen Staates gewesen wäre und nicht einmal, weil seine architektonische Mediokrität alles beschädigt, was in seiner Nähe steht. Zumindest ebenso wichtig ist, dass diese sozialistische Mehrzweckhalle am falschen Ort mit falschem Winkel steht und ihr Volumen nicht ausreicht, Knobelsdorffs Oper, Nerings Zeughaus, Boumanns Universität und Schinkels Museum aneinander zu binden.

Das war ja die eigentliche Funktion der Architektur des Schlosses, dass es durch sein pures Dasein so Verschiedenartiges zusammenhalten konnte die barocke Gewalt des Zeughauses, das englisch-gebändigte Rokoko der Oper, den vergleichsweise simplen Palladianismus vom Palais des Prinzen Heinrich und die reine Linie von Schinkels Klassizismus. Dieser Zusammenhang von Nichtzusammengehörendem war das eigentliche Wunder der »Linden«, und Vergleichbares gab es in keiner anderen Stadt Europas, weshalb man dann in St. Petersburg diesen Boulevard »die glänzendste Perspektive« Alteuropas nannte. Was sind die »Linden« ohne das Schloss?

Das Argument der Kosten spielt aber in solchem Zusammenhang ernsthaft überhaupt keine Rolle; man entscheidet Fragen dieser Art nicht mit dem Rechenschieber. Die Bonner Schätzungen des Finanzbedarfs der neuen Bundesländer gehen auf zumindest eintausend Milliarden Mark, die des Bundeswirtschaftsministeriums auf eintausendfünfhundert, die von Schweizer Wirtschaftsforschungsinstituten auf zweitausend Milliarden. Der Wiederaufbau des Schlosses kostete also nichts Nennenswertes, nämlich etwa 0,1 Prozent. Wer will eine nationale Aufgabe, die sich das arme Polen mit dem Warschauer Königsschloss gleich nach dem Krieg leistete, ernsthaft dagegen aufrechnen?

Die leidenschaftlichen Gegner der Wiederherstellung verschwundener Baudenkmäler können einem allmählich leid tun. Seit Jahrzehnten kämpfen sie nun gegen den Wiederaufbau der im Krieg zerstörten oder im Nachkriegswahn abgerissenen Werke, da deren Rettung oder Rekonstruktion ja nur auf Falsifikate hinauslaufe. Vor allem vom Westen her erheben sie warnend ihre Stimme gegen das Verlangen, das Zerstörte wiederzuerrichten. Die Dome und Schlösser aus alter Zeit seien nun einmal nicht mehr vorhanden; sie nach den Katastrophen wieder aufbauen zu wollen, liefe auf bloße Kopien hinaus, die den Nachgeborenen nun auch noch ihre Geschichte nehmen wollten. Mit Mut zum Zeitgenössischen müsse man die Verluste hinnehmen und aus dem Geist der Gegenwart die Lücken füllen.

So argumentierte man schon gleich nach dem Kriege, als die Kunsthistoriker, Denkmalpfleger und Architekten gegen einen Wiederaufbau des Doms von Xanten aus dem zehnten Jahrhundert protestierten. Eugen Kogon und Walter Dirks erklärten den Wiederaufbau des Frankfurter Goethe-Hauses am Hirschgraben – wie des Weimarer Schillerhauses – zu einer Lüge, denn der Humanismus aus Deutschlands klassischer Epoche habe nun einmal die Barbarei nicht verhindern können. Das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart hatten den Abriss des Neuen Schlosses der Herrscher von Württemberg schon formell beschlossen, denn die Rettung der Ruine werde nur ein »Imitat« zustandebringen, wie die Architektenkammer befand.

Aber das Volk blieb unverständig und schlug alle Ratschläge in den Wind. Gegen alle Fachleute wurde das Goethe-Haus wiederaufgebaut, eine Bürgerbewegung, die Züge eines Volksaufstandes hatte, setzte gegen alle Autoritäten den Wiederaufbau des Stuttgarter Schlosses durch, und ein Einzelner nahm die Rettung des Xantener Doms in die Hand, auf den natürlich auch die fast immer dem Zeitgeist hinterherlaufende Kirche bereits verzichtet hatte. Vierzig Jahre später erhielt Walter Bader dafür den Schinkel-Preis, der ihm vom damaligen bayerischen Kultusminister Hans Maier in Trier festlich übergeben wurde.

Nur im Falle des Braunschweiger Welfenschlosses blieben die Advokaten der reinen Lehre der Denkmalpflege siegreich. Nachdem sich alle Verbände gegen eine Rekonstruktion der Ruine ausgesprochen hatte, wurde mit einer Stimme Mehrheit die Sprengung der glanzvollen Ruine des Baus von Carl Theodor Ottmer beschlossen, da man dem Genie der Gegenwart seine Chance geben müsse. Heute steht an dieser Stelle ein Horten-Kaufhaus.

Sonst aber steht es schlecht um den Protest gegen den Wiederaufbau von Verlorenem. Leidenschaftlich haben die Fetischisten des Ursprünglichen gegen einen Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche gekämpft, was man offensichtlich besonders gut vom Westen aus tun kann, wo man inmitten intakter Welten die Würde von Trümmern beschwört. Aber die Bevölkerung der Elbe-Stadt wollte ihre weltbekannte Silhouette wiederhaben, und sie befand, dass die zerstörte Stadt Mahnmal genug gegen den Krieg sei. Das Stadtparlament beschloss schließlich den Neubau des grandiosen Baus von Georg Bähr, der bedeutendsten Sakralarchitektur des Protestantismus.

So geht es überall zu, in Leipzig, wo Sachsens »Leipziger Malerschule« mit Bernhard Heisig an der Spitze die von Ulbricht zwanzig Jahre nach dem Krieg gesprengte gotische Universitätskirche wiederhaben will, und in Potsdam, wo der sozialdemokratische Bauminister Brandenburgs für die Wiedererrichtung von Gerlachs Garnisonkirche wie von Knobelsdorffs Stadtschloss plädiert, da sonst die kleine Havelstadt ihre Mitte nicht wiederfinden werde.

In Berlin gewinnt diese Auseinandersetzung grundsätzliche Bedeutung, weil sie die Stadt als Stadt betrifft. Hier geht es weniger um einzelne Bauwerke, und seien sie Jahrhundertwerke wie das in seinen wesentlichen Teilen von Andreas Schlüter stammende Schloss oder Schinkels Bauakademie, sondern um die Stadtgestalt. Es sind urbanistische, nicht konservatorische Fragen, die in Berlin entschieden werden müssen, und insofern wird der Denkmalpfleger gar nicht um seine Meinung gefragt.

Man braucht nicht darum herumzureden: Im Hintergrund des Tagesstreits steht gar nicht die so erbittert hin und her gewendete Frage, ob sich irgendwo in den Wäldern der Mark »Spolien« finden ließen, die den wiedererrichteten Bauten so etwas wie Authentizität gäben, womit das gute Gewissen der Kunsthistoriker befriedigt wäre. Was immer gebaut werden wird, es kann im Grunde nur eine Kopie sein, und man betrügt sich selbst und andere, wenn man mit allen möglichen Argumenten zu beweisen sucht, dass sich doch noch genügend Trümmerreste finden und in die Neubauten einfügen ließen, so dass man von geretteten Originalen sprechen könnte.

Aber tut das wirklich etwas zur Sache? Die ältesten Teile Moskaus, die berühmten Kreml-Türme aus dem Mittelalter, sind heute reine Kopien, denn die meisten von ihnen wurden dreimal in ihrer Geschichte abgerissen “ von Katharina der Großen bei dem Bau des Schlosses, von den polnischen Eroberern Moskaus, von der Grande Armée Napoleons. Aber jedesmal wurden sie wieder aufgebaut. Der Alcázar Toledos wurde im spanischen Bürgerkrieg monatelang belagert und beschossen, so dass beim Entsatz der Stadt nur Trümmer übrig waren. Der ursprünglich maurische Palast wurde erst nach seinem Neubau Ende der dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts zu einem »nationalen Monument« erklärt.

Der Campanile auf dem Markusplatz von Venedig, das Wahrzeichen der Stadt, das den Besucher der Lagunenstadt schon von Weitem grüßt, stürzte aufgrund des sumpfigen Bodens in Venedig Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in sich zusammen. Es gibt noch photographische Aufnahmen, die den wüsten Steinhaufen zeigen, der das Einzige war, was vom Bau der frühen Renaissance geblieben war.

In der Epoche der jungen Frank Lloyd Wright, Le Corbusier und Gropius wurde kurz vor dem Ersten Weltkrieg der mittelalterliche Turm aus neuen Steinen wiedererrichtet, und wer heute zwischen dem Dogenpalast und der Markuskirche steht, hat keine Ahnung davon, dass er, auf den Campanile blickend, eine Fälschung bewundert. Die Baugeschichte Europas ist eine Geschichte von Falsifikaten. Die Weisheit der Warner weiß nichts von ihrer Ahnungslosigkeit.

Es geht um etwas ganz anderes nämlich, ob man den Architekten unserer Tage zutraut, in einem so sensiblen Zusammenhang, wie es die Mitte des klassischen Berlin ist, mit zeitgenössischen Mitteln die kahlen Flächen zu füllen, die der Abriss des Stadtschlosses, des Kommandantenhauses und der Bauakademie hinterlassen hat.

Früher hätte man, daran kann kein Zweifel sein, einen zeitgenössischen Architekten bemüht, vom Krieg oder vom Brand vernichtete Gebäude zu ersetzen. So entstanden ja die gotischen Teile von romanischen Domen, die barocken Bauglieder von Werken der Renaissance und so fort durch die Baugeschichte. Jede Epoche griff nach dem eigenen Genie, auf jeweils neue Weise das Verlorene zu erneuern.

Aber mit dem neunzehnten Jahrhundert ändert sich dieses Verhältnis zum Gewesenen, wofür nicht nur die Schlösser und Kirchen gerade Schinkels stehen, die er im Herzen Berlins oder in der Seenlandschaft Potsdams »im gotischen Styl« oder »im Geschmack der Tudorzeit« aufführte. Der Kölner Dom ist das bekannteste Exempel solcher Wiederherstellungsleidenschaft. Ein halbes Jahrtausend nach dem Abbruch der Bauarbeiten wurde aus romantischem und patriotischem Sentiment der Bau Mitte des neunzehnten Jahrhunderts nach den gerade aufgefundenen Originalplänen vollendet, nach dem die »Domstadt« heute ihren Namen hat.

Also auch das stimmt nicht, was die Verteidiger des Authentischen sagen: Es kommt immer auf die Epoche an und deren Verhältnis zu sich selbst und zur Vergangenheit. Die eine glaubt an sich und die Zukunft; die andere will das Fliehende halten und das Verlorene retten. Von Zuversicht ist die eine geprägt, die andere von Melancholie. Hat man da Recht, von Reaktion zu sprechen?

So soll es denn also ohne große Verkleidung gesagt sein: Man ist skeptisch, sogar pessimistisch, was den Glauben an die Fähigkeit unserer Zeit anlangt, eine historisch gewachsene Stadt zusammenzufügen, kurz, einer Stadt ihre Mitte wiederzugeben. Gerade die jüngsten Beispiele solcher Versuche machen misstrauisch, wobei man nicht nur an die Exempel von Bonn denken muss, Eiermanns Parlament-Silo und Behnischs Parlament-Arena, die ein ironischer Beobachter den Pavillon einer Bundesgartenschau genannt hat.

Dass man nicht missverstanden wird: Die moderne Architektur ist grandioser Leistungen fähig gewesen. Die Moderne, die in Deutschland mit Peter Behrens und dem wahrscheinlich größeren Alfred Messel begann und dann mit Gropius und Mies van der Rohe ihren Höhepunkt erlebte, um mit Poelzig, Häring, Mendelsohn, Taut und Luckhardt eine ganze Welt bleibend zu prägen, hat einen solchen Ausbruch von Genie erlebt, dass Persius und Stüler Mühe haben, daneben zu bestehen. Aber nirgendwo ist es dieser Generation gelungen, die Mitte einer Stadt zu formen. Vielleicht, weil eine Epoche intakter Städte das von ihr nicht verlangte und ihr auch nicht die Chance zu Eigenem gab.

Aber es könnte auch sein, dass sie hierzu nicht fähig war, dass ihrem Vereinfachungsgenie zwar der Solitär das Dessauer Bauhaus von Gropius oder der Barcelona-Pavillon von Mies van der Rohe gelang; wo sie aber ins Große dachte, plante und baute, erlitt sie ein Desaster nach dem anderen. Die Ergebnisse der Wettbewerbe aus den zwanziger Jahren für den »Platz der Republik« vor dem Reichstag irritieren in ihrer Rücksichtslosigkeit so sehr wie die Planungen für den Alexanderplatz; die Idealstadt von Hilberseimer gleicht einem Alptraum aus expressionistischen Filmen. Steht es mit dem Vorschlag von Gropius viel anders, der Wohnungsnot des wachsenden Berlin durch Reihungen von Wolkenkratzern entlang dem Lauf der Havel zu begegnen?

Es gibt Geniestreiche, die ihre Bedeutung in dem Durchspielen von Denkmöglichkeiten haben. Die von Gropius vorgeschlagenen Hochhäuser am Wannsee sind eine Generation später von Mies van der Rohe in Chicago am Lake Michigan gebaut worden, und so bleiben sie ein Manifest des Neuen. Vielleicht waren die Berlin erspart gebliebenen Wolkenkratzer an der Havel ganz einfach eine Voraussetzung für die Inkunabeln des Lake Shore Drive? Soll man beklagen, oder kann man sich beglückwünschen, dass Corbusiers kilometerlange Schlangenhäuser an der Küste Nordafrikas ungebaut blieben? Er schlug allen Ernstes für Berlins zerbombtes Stadtzentrum lauter Cités radieuses vor.

Wo immer in dem zurückliegenden halben Jahrhundert der Versuch gemacht wurde, eine Stadt und deren Mitte aus dem Nichts zu entwerfen, hat die Realisierung zu einem Debakel geführt, vor dem schon die nächste Generation mit Verlegenheit steht, in Brasilia wie in Dacca und in Chandigarh. Dies ist keine Sache der architektonischen Qualität. In allen drei Fällen hatte man auf Architekten gesetzt, die zu den ersten der Epoche gehören, Oskar Niemeyer, Le Corbusier und Louis Kahn.

Was Mies van der Rohe mit dem Alexanderplatz vorhatte, und wie Gropius das neue Bagdad mit seiner Universität arabische Spitzbögen in Spannbeton plante, hatte auch oder eben gerade ihre Verehrer in Verlegenheit gestürzt. Es sind gerade die Sterne des neuen Bauens, die sich im Gestrüpp der sich überstürzenden technischen und zivilisatorischen Revolutionen des Jahrhunderts am meisten verlaufen. Ganz offensichtlich kommt die Mittelmäßigkeit mit den Herausforderungen des Neuen noch am ehesten zurecht. Oder soll man sagen: sie stören wenigstens weniger?

Aber diesen Weg zu gehen, die ersten Leute des gegenwärtigen Bauens für einen neuen Bau in Berlins alter Mitte zu bemühen, schlagen die Gegner einer Replik des Schlüterschen Meisterbaus aus Scheu vor einer nicht authentischen Kopie vor. Man dürfe nicht so gering von dem Genius der eigenen Zeit denken, dass man Schlüter und Schinkel durch bloße Imitate wiederherstellen wolle. Auch unsere Zeit sei reich an Begabungen, und die Epoche müsse nur Mut zu sich selber haben â?“ wobei man dann konzediert, was Baumasse, Größe und Lage anlangt, könne und solle man sich an das Ursprüngliche anlehnen, denn natürlich seien Ulbrichts Außenministerium wie Honeckers Palast der Republik eine schwere Beschädigung des klassischen Ensembles. Wettbewerbe unter der Avantgarde müssten die Elite herausfordern und international besetzte Jurys dann zum Sieg des Besten führen.

Ist man wirklich so sicher, auf solche Weise einen Jahrhundertbau zustande zu bringen, der als Mitte von Nerings Zeughaus, Knobelsdorffs Oper und Schinkels Altem Museum das Werk von Jahrhunderten zusammenhalten kann? Lassen wir das Braunschweiger Ärgernis mit dem Horten-Kaufhaus anstelle des abgerissenen Welfenschlosses beiseite und setzen einmal den Fall, die Preisrichter würden wirklich den ersten ihrer Generation herausfinden.

Dann wäre also in den fünfziger Jahren Bernhard Hermkes gefunden worden, der nicht nur Berlins Ernst-Reuter-Platz entwarf, sondern auch Rathäuser und Verwaltungsbauten in der ganzen Bundesrepublik baute. In den sechziger Jahren hatte mit Sicherheit Egon Eiermann den Sieg davongetragen, der Bonns Wettbewerb für das Abgeordneten-Bürohaus mit seinem Hochhaus gewann, das dann als »Langer Eugen« in die Geschichte Bonns einging. Auch in die der Architektur? In den siebziger Jahren wäre höchstwahrscheinlich Werner Düttmann gewählt worden, der damals bei der Wahl zum Präsidenten der Akademie der Künste gerade die meisten Stimmen auf sich vereinigt hatte. Von seinem Umgang mit barocken Stadtarealen zeugt die Neuplanung des alten Belle-Alliance-Platzes, den er zusammen mit Hans Scharoun auf eine so schwer begreifliche Weise zurichtete, dass schon zehn Jahre später jedermann mit Stillschweigen darüber hinweggeht.

Weitere zehn Jahre später hatte Jürgen Sawade gute Chancen gehabt, den Raum des Schloss-Ensembles neu zu bebauen, denn seit seiner Sportpalast-Überbauung in der Potsdamer Straße, dem Grand Hotel Explanade am Landwehrkanal und dem gerade vorgestellten Haus Pietsch auf den »Linden« fallen ihm die meisten der repräsentativen Aufträge Berlins zu. Vor ein paar Monaten ist der letzte große Staatsauftrag der Bundesrepublik in Bonn eingeweiht worden, aber dieser jüngste Parlaments-Neubau in der Geschichte Europas lässt zweifeln, ob man wirklich Münchens Olympia-Zelt zu Recht Behnisch zurechnet und ob nicht im Grunde sein Ko-Architekt Frei Otto der Inspirator eines der wenigen Bauwerke ist, die eines Tages vom Bauen der zweiten Republik bleiben werden.

Aber natürlich gibt es noch ein Dutzend weiterer Architekten,deren Namen bei der Suche nach Architekten für einen Ersatzbau für das Schloss genannt werden. In Büchern wie dem Band »Planen und Bauen im neuen Deutschland«, den der Bund Deutscher Architekten herausgegeben hat, sind sie mit ihren wichtigsten Bauten vertreten. Es ist eigentlich schon unfair, ihre gestern so berühmten Namen zu nennen.

Aber wir sollen, sagt man, in den Chor der Kulturpessimisten nicht einstimmen, weil es, wie eben jetzt ein Gegner des Wiederaufbaus von Schloss und Bauakademie sagte, nicht auszuschließen ist, dass uns ein zweiter Andreas Schlüter geboren wird. Warten wir darauf weitere fünfzig Jahre. Alles wird besser sein, als an die Stelle eines der grandiosen Werke der europäischen Baugeschichte voreilig eine Zelebrität des Tages zu setzen.

Nun gut also, wir wollen den Glauben nicht sinken lassen; noch am Grabe von Deutschlands zweiter Gründerzeit pflanzen wir die Hoffnung auf.

Warum soll denn wirklich nicht, aller Erfahrung zum Trotz, am Potsdamer Platz oder am Leipziger Platz der Knobelsdorff unserer Zeit erscheinen, wie Athena aus dem Kopf von Zeus? Weshalb will man von vornherein bezweifeln, dass die neuen Regierungsgebäude, das Bundespräsidialamt, das Bundestagspräsidium, das Bundeskanzleramt, ein Dutzend Ministerien und fast fünfzig Botschaften das jahrzehntelang Vermisste zutage fördern Bauten von der Mächtigkeit des Zeughauses, der gebändigten Eleganz des palladianischen Opernhauses, der Monumentalität im kleinsten Maßstab von Schinkels Neuer Wache und vor allem des vollkommensten Baus des preußischen Klassizismus, des Alten Museums? Denn von dieser preußischen Simplizität führt ja tatsächlich ein Weg in die Moderne, wie Peter Behrens, Alfred Messel und Mies van der Rohe zeigten, die Berlins Architektur aus klassischer Zeit in die Gegenwart holten.

Solche Neuerer werden geradezu herbeigesehnt; mit dem Ausbau der Hauptstadt zur Regierungsstadt werden sie jede nur denkbare Möglichkeit haben, denn vorsichtige Schätzungen gehen auf dreißig, realistischeauf vierzig, pessimistische auf fünfzig Milliarden Mark Baukosten. Nie hat vor einer Architekten-Generation eine solche Aufgabe gestanden, bisher brauchte man die Hochflächen Brasiliens oder die Ebenen im indischen Subkontinent, um auf vergleichbare Weise neue Metropolen zu entwerfen. Es muss eine Lust sein, heute jung und voller neuer Baugedanken zu sein, ein Jahrhundert blickt neidvoll auf seine Erben, die sich solchen Möglichkeiten gegenübersehen.

Muss es da wirklich das in Jahrhunderten gewachsene Schloss Andreas Schlüters sein, an dem die Architekten von heute sich beweisen können? Wie sonderbar, dass man sich in solche Nachbarschaft wagt, denn um neben Schlüter, Knobelsdorff und Schinkel zu bestehen, muss man schon selber ein Schlüter, Knobelsdorff oder Schinkel sein.

Berlin wird nicht darum herumkommen, genauso das Verlorene wiederherzustellen, wie das Ypern mit seinem historischen Zentrum und den Tuchmacherhallen tat, die bei den Kämpfen im Ersten Weltkrieg bis auf die Grundmauern zerstört worden waren. Nach langen Debatten entschloss man sich in Belgien, sie aus dem Nichts neu zu erfinden.

Wenige Jahre nach dem Krieg wurden sie nicht denkmalpflegerisch restauriert, sondern neu errichtet was niemand weiß, der heute durch diese herrliche belgische Handelsstadt geht. Fünfundzwanzig Millionen Besucher sollen seitdem das Tuchmacherviertel besucht und wohl auch bewundert haben, und wie die Stadt freimütig einräumt, weiß niemand von den Reisenden, dass man im Grunde nur ein »Imitat« bewundert, etwas nachgemachtes Altes. Wenn es im Lauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte selber alt geworden ist, wird eine Kopie selbst von der Denkmalpflege eines Tages als Denkmal genommen.

So wird man mit Melancholie, denn das Gewesene ist unwiederbringlich, an den Aufbau des Schlosses gehen müssen. Keine Wiederherstellung wird das von einer Handvoll deutscher Quislinge des Sowjetimperiums Vernichtete wiedergewinnen können. Man kann nur eine Kopie zustande bringen, wie man das vor einigen Jahrzehnten mit dem Kronprinzenpalais bewerkstelligte. Warum soll man bestreiten, dass eine Replik des Stadtschlosses unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten ein Falsifikat wäre? Das Original lässt sich niemals wieder gewinnen, und wenn man tausend Einzelteile findet, die man in den Neubau einfügt.

Aber es gibt keine andere Möglichkeit, die Stadt als Stadt zu retten, und deshalb wird man nicht triumphierend, sondern resignierend das Verlorene mit Abschiedsschmerz wiederherstellen müssen.

Foto: Daniel Biskup / Wikipedia

Deutsch

Deutsch English

English Francais

Francais