06.03.2018 Frankfurter Allgemeine Zeitung

NEIL MACGREGOR IM GESPRÄCH

Neil MacGregor ist Gründungsintendant des Humboldtforums. Er verrät, was er über deutsche Kulturpolitik gelernt hat – und was der Chef des Projekts können muss.

Von Andreas Kilb

Herr MacGregor, bis zur Eröffnung des Humboldt Forums sind es noch gut eineinhalb Jahre. Inzwischen ist klar, dass das Land Berlin mit seiner Dauerausstellung im ersten Stock einen Sonderweg geht. Die Staatlichen Museen tun sich schwer damit, Änderungen an ihren Ausstellungsplänen in den Obergeschossen zu akzeptieren. Ist das Projekt an einem toten Punkt angelangt?

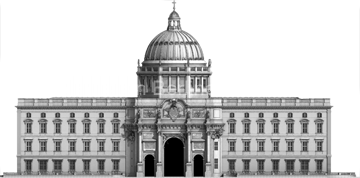

Neil MacGregor: Nein. So, wie ich die Geschichte des Humboldt Forums lese, hat es mit einer Serie eher unverbundener politischer Entscheidungen begonnen: Erst wurde beschlossen, den Baukörper des Hohenzollernschlosses mit seinen drei Barockfassaden zu rekonstruieren. Dann folgte der Gestaltungswettbewerb, und zuletzt hat Monika Grütters den klugen Entschluss gefasst, dem Ganzen eine Struktur zu geben. An diesem Punkt konnte man noch keinen Intendanten benennen, weil es keine Leitungsstruktur gab. Deshalb wurde die Gründungsintendanz berufen.

Mit welchem Ziel?

Meine Kollegen Hermann Parzinger, Horst Bredekamp und ich hatten drei klar umrissene Aufgaben: Erstens mussten wir eine Leitungsstruktur finden, die die Aufgabenverteilung festlegt. Zweitens sollten wir das kulturelle Angebot des Hauses so definieren, dass die verschiedenen darin vertretenen Institutionen, aber auch die künftige Intendanz angemessen berücksichtigt würden. Und drittens mussten wir das Team aufbauen, das sich um das Programm und die Organisation des Hauses kümmert.

Der kulturelle Inhalt war nur einer von mehreren Punkten auf der Liste.

Alle drei Punkte gehören zusammen. Als wir antraten, gab es zum Glück die Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss, für den Bau, die Spendensammlung, den Ausstellungsbereich Geschichte des Ortes. Aber für den eigentlichen Aufbau des kulturellen Betriebs gab es weder ein Team noch eine Struktur. Wir mussten alles gleichzeitig aufbauen.

Bei der Pressekonferenz vor drei Jahren, auf der die Gründungsintendanten vorgestellt wurden, hieß es, das Humboldt Forum solle ein „Tempel aller Götter“ werden. Jetzt geht es um Strukturen. Was ist von dem damaligen Schwung geblieben?

Ohne Leitungsstruktur können Sie kein kulturelles Projekt in Gang bringen. In jedem anderen Land wäre diese Frage gleich am Anfang entschieden worden. Die Tate Modern oder das Centre Pompidou wären anders nie gegründet worden.

Also ein deutscher Sonderweg?

Das haben Sie gesagt (lacht). Die föderale Debatte hat wie immer etwas länger gedauert.

Wer soll diese Struktur nun also leiten? Und wann wird das entschieden?

Der erste Schritt muss sein, dass die Leitungsstruktur, die wir als Gründungsintendanten vorschlagen, von den Beteiligten akzeptiert wird: dem Land Berlin, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der Humboldt-Universität, der Stiftung Humboldt Forum und einigen anderen.

Das klingt nach einer Fortsetzung der Groko im Kulturellen.

Dafür ist Deutschland berühmt. Wir haben lange gebraucht, um herauszufinden, in welcher Weise das Land Berlin an dieser Struktur teilhaben will. Es gab längere Diskussionen mit der Generaldirektion der Staatlichen Museen. Vor ein paar Monaten haben wir Frau Grütters dann einen Vorschlag gemacht. Seitdem setzt sie alles daran, um zu einer schnellen Lösung zu kommen. Sobald diese gefunden ist, kann hoffentlich möglichst bald eine reguläre Intendanz berufen werden.

Wer sagt, dass die Struktur funktionieren wird?

Wir wissen es, denn wir arbeiten schon seit vielen Monaten damit. Auf der Arbeitsebene existiert die von uns vorgeschlagene Organisation des Hauses bereits, und sie hat sich bewährt.

Wie wird sie genau aussehen?

In jedem anderen europäischen Land wäre sie strikt hierarchisch aufgebaut. In Deutschland, oder zumindest bei diesem Projekt mit so vielen Akteuren, funktioniert das nicht. Deshalb soll die künftige Intendanz über eine Leitungskommission verfügen, um das Potential der beteiligten Institutionen zu koordinieren.

Eine Art Forum im Forum.

Ganz recht, und geleitet vom Intendanten.

Sie sind zu dritt mit Mühe klargekommen, und nun soll eine einzelne Person das alles leisten?

Weil wir alte Freunde sind, war das Klarkommen kein Problem. Aber die Entscheidungsfindung war ab und zu schwierig. Der Sinn dieser Dreierlösung bestand gerade darin, dass sie eine provisorische war. Zum Diskutieren und Ausprobieren war diese Konstellation ideal. Aber jetzt müssen im Interesse der Öffentlichkeit dringend Entscheidungen für den Betrieb des Hauses getroffen werden.

Für die Öffentlichkeit sah es immer so aus, als wären Sie der eigentliche Gründungsintendant.

Ja. Ein Primus, aber inter Pares.

Was ist dann der nächste Schritt?

Die Kulturstaatsministerin wird dem Stiftungsrat der Stiftung Humboldt Forum einen oder mehrere Kandidaten für die Intendanz vorschlagen.

Wie schnell soll das passieren?

So schnell wie möglich. Wir haben jetzt eine Struktur, wir haben ein Team, die Kultur GmbH, und wir haben die Sonder- und Wechselausstellungsbereiche festgelegt, über die der Intendant verfügen kann. Im Bereich der Dauerausstellungen in den oberen Etagen wird es auch Wechselausstellungsflächen geben. Der Reiz der Wechselausstellungen liegt darin, dass sie unter der Leitung der Intendanz auch von ausländischen Kuratoren, etwa aus den Herkunftsländern der Objekte, mitgestaltet werden können.

Für die Flächen des Ethnologischen und des Asiatischen Museums gilt das nicht?

Die Staatlichen Museen haben ihre Oberhoheit über ihre Dauerausstellungsbereiche sehr engagiert verteidigt. Etwas anderes lassen ihre Statuten auch gar nicht zu.

Über wie viele von den etwa sechzig Millionen Euro, die als Jahresetat für das Haus vorgesehen sind, wird der künftige Intendant verfügen?

Das weiß ich nicht genau. Aber die neue Intendanz soll eine entscheidende Rolle im Vorstand der Stiftung Humboldt Forum haben, der die finanzielle Verantwortung hat. Darüber steht nur noch der Stiftungsrat.

Gerade hat die Preußenstiftung beim Versuch, die Stelle der Sammlungsleiterin im Humboldt Forum mit der Stuttgarter Museumsdirektorin Inés de Castro zu besetzen, Schiffbruch erlitten. Fürchten Sie etwas Ähnliches bei der Intendantensuche?

Die Absage von Frau de Castro ist kein Schiffbruch. Es gab mehrere sehr gut geeignete Kandidaten, und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz wird demnächst eine andere Person für die Leitung der Museen vorschlagen. Die Intendanz des Humboldt Forums bietet die einzigartige Möglichkeit, gemeinsam mit Partnerinstitutionen eine bedeutende Weiterentwicklung des deutschen Ausstellungswesens mitzuprägen. Es kann große Fragen auf eine völlig neue Weise stellen. Es gibt derzeit kein zweites Haus auf der Welt, das vergleichbare Ziele hat. Ich kann mir niemanden vorstellen, der diesen Job nicht haben will. Es ist eine extrem schwierige Aufgabe, aber auch eine gewaltige Chance.

Das Humboldt Forum wird von privaten Initiativen und ausländischen Wissenschaftlern wegen seiner angeblichen kolonialen Raubgüter heftig angegriffen. Ein Intendant dürfte von Anfang an unter persönlichem Beschuss stehen.

Eine große Kulturinstitution mit historischen Beständen zu leiten heißt automatisch, im Zentrum der Debatte zu stehen. Das Gebäude selbst verkörpert eine Debatte über das Verhältnis von Vergangenheit und Zukunft. Die Intensität der aktuellen postkolonialen Diskussionen ist ein Teil des Humboldt Forum Effekts. Die Aufgabe des Intendanten wird sein, solchen Debatten eine Bühne zu geben und die jeweils relevanten Akteure einzuladen. Die Objekte bleiben immerhin in der Verantwortung der Staatlichen Museen, dazu gehört auch die Provenienzforschung.

Ein Museum soll die Welt in Ordnung bringen – wieder eine sehr deutsche Idee.

Das kann selbstverständlich kein Museum leisten. Die große Frage, die aber dahintersteht, ist, wie wir mit Sammlungen von Objekten umgehen sollen. Das neunzehnte Jahrhundert hat darauf eine klare Antwort gegeben: Es ging um Wissen, Forschung, und das Publikum durfte dabei zuschauen. Dieses Modell ist nicht mehr zeitgemäß. Natürlich sind Wissen und Forschung nach wie vor wichtig – wichtiger denn je –, aber heute muss der Besucher im Zentrum stehen. Alle Besucher! Deshalb bin ich dem Bundesfinanzminister dankbar dafür, dass er zugestimmt hat, in den ersten drei Jahren freien Eintritt im gesamten Humboldt Forum zu gewähren. Ein Erfolg wäre es, wenn Besucher spüren, dass die öffentlichen Sammlungen ihnen gehören.

Aber gerade daran entzündet sich ja die Kritik der Postkolonialen: Sie wollen die Objekte in ihre Herkunftsländer zurückbringen.

Es gibt natürlich Rückforderungen, die in Verhandlungen auf musealer und politischer Ebene behandelt werden müssen. Ein wichtiger Aspekt ist aber auch, das Weltkulturerbe möglichst allen zugänglich zu machen. Wie können wir diese Schätze mit Menschen in aller Welt teilen? Nur mit einer überzeugenden Antwort auf diese Frage können wir Weltbürger schaffen.

Freier Eintritt wird es vielen Gruppen leichter machen, ihren Protest in das Gebäude zu tragen.

Selbstverständlich. Dieses Haus soll ja ein Forum sein, ein Ort der Debatte. Im British Museum hatten wir das jeden Tag. Natürlich ist es ein immer Experiment, ein Risiko. Als die National Gallery um 1820 freien Eintritt gewährte, gab es große Befürchtungen, die Armen könnten die Kunstwerke beschädigen. Ein so großes Projekt ist immer ein Abenteuer. Wenn es funktioniert, kann es ein wichtiges Vorbild sein.

Was wird nach der Berufung einer neuen Intendanz aus den drei Gründungsintendanten?

Unsere wesentlichen Ziele sind erreicht: Leitungsstruktur, Programmplanung, ein großartiges Team. Die neue Führung muss jetzt vollkommen frei sein, die nächsten Schritte zu tun. Sobald die neue Intendanz ihr Amt antritt, endet die Gründungsintendanz. Ob wir drei dann noch einen Beitrag für die Weiterentwicklung des Projekts leisten sollen, muss allein sie entscheiden.

Im Augenblick ist das Humboldt Forum sehr stark mit Ihnen und mit der Weltläufigkeit verbunden, die Sie verkörpern.

Die Internationalität ist dem Projekt zum Glück völlig unabhängig von mir inhärent. Wenn meine Erfahrung beim Aufbau des Hauses hilfreich sein konnte, würde mich das freuen. Sollte sie seitens der neuen Intendanz in Zukunft in der einen oder anderen Form gewünscht werden, stünde ich natürlich zur Verfügung. Ich halte es für das wichtigste europäische Museumsprojekt.

Wenn Sie drei Jahre zurückschauen, haben Sie dann das Gefühl, Sie haben Ihre Ziele beim Humboldt Forum erreicht?

Die meisten, ja. Natürlich hatte ich gehofft, einige davon schneller erreichen zu können. Ich hätte mir gewünscht, dass sich die Probleme der Leitungsstrukturen, die viel Zeit und Energie gekostet haben, früher hätten lösen lassen. Die Verhandlungen zwischen teilweise sehr unterschiedlichen Akteuren gestalteten sich deutlich schwieriger als erwartet und wurden dann durch den Prozess der Regierungsbildung weiter verzögert – Zeit, die man auch der Ausstellungsplanung hätte widmen können. Nichtsdestotrotz ist diese jetzt auf einem sehr guten Weg. Zudem kann ich der neuen Intendanz nicht nur ein starkes Programm übergeben, sondern auch ein hervorragendes Team, das dieses umsetzen kann.

Wie viel Humboldt – sprich: wie viel preußische Aufklärung – wird im Humboldt Forum noch enthalten sein?

In den Wechselausstellungsflächen in den Obergeschossen und in der Humboldt Forum Akademie im ersten Stock ist die preußische Aufklärung sehr präsent. Dabei geht es nicht um Raumgrößen, sondern um die Idee des Ganzen: Kultur als Mittel öffentlicher Bildung. „Public engagement“ ist gerade ein Modewort in England. Die Humboldt Forum Akademie wird von einer Person geleitet werden, die die wissenschaftlichen Aktivitäten und den Ausstellungsbetrieb miteinander vernetzt. Zugleich ist sie für die Bildungsangebote für Schulkassen und Besuchergruppen zuständig. Auf diese Weise verbinden wir die Universität direkt mit dem Museumsalltag. Das ist etwas fundamental Neues. Der Geist von Alexander von Humboldts Kosmos-Vorlesungen, die jeder vom König bis zum Zimmermann besuchen konnte, wird so zum Prinzip des ganzen Hauses.

Zuletzt haben wir viele Ideen und Konzepte zum Humboldt Forum gehört, aber wenig Konkretes gesehen. In der Humboldt-Box gab es zwei Programmausstellungen, die beide nicht besonders erfolgreich waren. Im März eröffnen Sie eine weitere Ausstellung in der Box, in der das Phonogrammarchiv der Staatlichen Museen und das Lautarchiv der Humboldt-Universität im Mittelpunkt stehen. Wie wollen Sie die historischen Tondokumente anschaulich machen?

Die Ausstellungen waren für uns in zweifacher Hinsicht wichtig: Zum einen konnten die unterschiedlichen Akteure des Hauses die künftige Zusammenarbeit untereinander und mit weiteren Partnern erproben und optimieren. Zweitens konnten wir mit dem neuen und im Vergleich zu Dahlem deutlich heterogeneren Publikum in Berlin Mitte auf Tuchfühlung gehen Erfahrungen, die für den künftigen Betrieb des Hauses essentiell sind. Die nächste Ausstellung soll deutlich machen, dass das Humboldt Forum auch ein Haus der Töne ist. In keinem anderen Museum auf der Welt werden Sie so viel hören können: Stimmen, Lieder, fremde Sprachen. Vor dem Bamum-Thron aus Kamerun beispielsweise wird die Stimme des Königs von Bamum zu hören sein.

Aber wie der König aussah, wird man nicht erfahren?

Es wird natürlich Fotos geben. Aber eine viel wichtigere Frage der Ausstellung in der Humboldt-Box wird sein, wie historische Tondokumente gesammelt werden und was das für unser heutiges kulturelles Verständnis bedeutet.

Das klingt ziemlich akademisch.

Das ist sehr konkret. Die Ausstellung wird vor allem ein Hörerlebnis sein. Wir alle sind Augenmenschen, genießen zum Beispiel aber auch Musik. Über die Töne nachzudenken sind wir dagegen nicht so gewohnt.

Vor zwei Jahren haben Sie sich aus dem British Museum mit einer großen Ausstellung über Deutschland verabschiedet – seine Geschichte, Mentalität und Alltagskultur. Haben Sie als Gründungsintendant etwas über die Deutschen gelernt, das Sie vorher nicht wussten?

Am Anfang der Ausstellung gab es eine Deutschland-Karte, auf der die zweihundert verschiedenen Währungen zu sehen waren, die im Heiligen Römischen Reich im Umlauf waren. Diese föderale Tradition hat sich erhalten. Die Macht ist in Deutschland anders verteilt als in jedem anderen europäischen Land. Das Föderale ist keine Erfindung der alliierten Sieger von 1945, es steckt in der DNA der Deutschen. Das wusste ich. Jetzt habe ich es erlebt. Dabei habe ich den einzigartigen deutschen Begriff der „Konsenspflicht“ kennengelernt – eine Idee, die nirgendwo anders in Europa hätte erfunden werden können. Sie bedeutet endlose Verhandlungen. Aber am Ende hat jeder teil an dem, was herauskommt.

Quelle: Frankfurter Allgemein Zeitung, 06.03.2018

Deutsch

Deutsch English

English Francais

Francais