20.09.2018 Berliner Morgenpost

Wie aus der bescheidenen Residenzstadt an der Spree Europas größte Industriemetropole wurde.

Von Isabell Jürgens

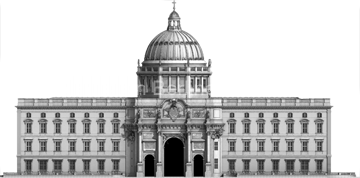

Berlins Mitte ist eine riesige Baustelle. Unter den Linden, Schloßplatz und Museumsinsel – überall Bauzäune, Baufahrzeuge, Baulärm. Das war vor 120 Jahren nicht anders. Damals wie heute steht im Zentrum des Geschehens das Berliner Schloss, das immerhin rund die Hälfte dieser Zeitspanne – von seiner Sprengung 1950 bis zum Beginn des Wiederaufbaus 2013 – gar nicht existierte. Und damals wie heute ist der Grund für die massive Bautätigkeit der Wunsch, einen repräsentativen, zeitgemäßen Ort in der Mitte Berlins zu schaffen. Denn daran mangelte es – so empfanden es jedenfalls vor 120 Jahren der Kaiser und seine Stadtplaner. Ähnlich unzufrieden waren auch ihre demokratisch legitimierten Nachfolger nach dem Mauerfall mit den Bedingungen rund um den „Marx-Engels-Platz“, der heute wieder Schloßplatz heißt.

„Den damaligen Eliten war Berlin im Vergleich zu den anderen europäischen Großstädten nicht schön und großartig genug“, sagt der Berliner Architektursoziologe Harald Bodenschatz. Man habe sich ob des „außerordentlich bescheidenen historischen Zentrums“ regelrecht geschämt. Zudem zählt die damals knapp 700-jährige Stadt zu den jüngsten Metropolen Europas, der Mangel an Historie und Bedeutung schmerzt. Aus dem Gefühl, der Entwicklung anderer europäischer Metropolen hinterherzuhinken, setzen sich die Stadtplaner nach der Reichsgründung 1871 dafür ein, diesen vermeintlichen Nachteil auszugleichen „und zwar durch einen Stadtumbau mit dem Ziel, eine Monumentalstadt zu schaffen“, wie Bodenschatz, Autor zahlreicher Berlin-Bücher und langjähriger Professor an der Technischen Universität Berlin, sagt. Rund um den Schloßplatz beginnt nun das Projekt „Monumentalisierung“. 1888 bis 1891 entsteht im Stil des Neobarocks der Neptunbrunnen. Kurz darauf starten am Lustgarten die Bauarbeiten für den gewaltigen Berliner Dom, dessen Kuppel bald 100 Meter hoch aufragt – die Schlosskuppel bringt es lediglich auf 60 Meter. Zeitgleich wird die Häuserzeile der Schloßfreiheit gegenüber dem Hauptportal des Schlosses abgerissen, um Platz zu schaffen für das gewaltige Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal, das 1897, ein Jahr vor der Gründung der Berliner Morgenpost, enthüllt wird.

Die „Mietskasernenstadt“ gerät in Verruf

Die „Monumentalisierung“ kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Schlossareal längst an Bedeutung verloren hat. Die neuen bürgerlichen Prachtstraßen mit ihren Geschäften, Banken, Cafés und Warenhäusern, die Leipziger- und Friedrichstraße und allen voran im reichen Westen der Kurfürstendamm sorgen nun für Glanz und Gloria. Dass die Berliner Stolz sein können auf ihre junge, dynamische Metropole, merken – auch das eine Analogie zur heutigen Zeit – zuerst die Besucher aus dem Ausland. „Die neueste Stadt, die mir jemals vorgekommen ist“, schwärmt der amerikanische Autor Mark Twain, dessen Berliner Sittenbild 1892 in der „Chicago Daily Tribune“ erscheint. Berlin, so der Autor, sei das europäische Chicago. „Die Hauptmasse der Stadt sieht aus, als sei sie erst in der letzten Woche erbaut worden, der Rest sieht aus, als wäre er vielleicht sechs oder sogar acht Monate alt.“

In diese Phase des Umbruchs hinein gründet die Verlegerfamilie Ullstein die Berliner Morgenpost. „Es ist eine Punktlandung: Die Berliner Morgenpost entsteht in der größten Boomphase, die Berlin jemals erlebt hat“, sagt Bodenschatz. Innerhalb kürzester Zeit wird aus Berlin, einer „Residenzstadt mit nur regionaler Bedeutung“, wie Bodenschatz es formuliert, „die größte Industriestadt auf dem europäischen Kontinent“. Und diesen Prozess, in dem auch die städtebaulichen Voraussetzungen für den atemberaubenden Wandel gelegt werden, begleitet die neu gegründete Berliner Morgenpost von Anfang an. „Die Ullsteins hatten richtig erkannt, dass Berlin viel mehr ist als dieses kleine Ding in der Mitte“, sagt Bodenschatz.

„Dieses ,kleine Ding‘, die sogenannte Kernstadt mit ihren kleinen, mittelalterlichen Häusern östlich des Schlosses sind nur mehr Teil einer Großstadt, die um sie herum unaufhaltsam wächst. Doch in kommunaler Hinsicht ist das alles gar nicht Berlin. Das Wachstum vollzieht sich vor allem außerhalb der Grenzen des alten, kleinen Berlin. 1910 zählt der eigentliche Stadtbereich gut zwei Millionen Einwohner – 30 Jahre zuvor waren es noch nicht einmal eine Million. Doch beinahe genauso viele Menschen leben nun schon in den Vororten – rund 1,6 Millionen. Dieses Groß-Berlin, das formal erst nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1920 durch den Zusammenschluss von 93 Nachbarorten entsteht, vergrößert sich von 66 auf 878 Quadratkilometer. Damit ist Berlin in den 20er-Jahren – nach Los Angeles – die flächenmäßig zweitgrößte und an der Einwohnerzahl gemessen, nach London (7,3 Millionen) und New York (5,6 Millionen), drittgrößte Stadt der Welt.

Um die Wohnbedingungen in der überfüllten Stadt, die bei dem Bau neuer Quartiere nicht Schritt hält mit dem Bevölkerungswachstum, ist es allerdings nicht gut bestellt. In der Berliner Morgenpost erscheinen Bilder des Grafikers, Malers und Fotografen Heinrich Rudolf Zille, die das Elend in den überbelegten Wohnquartieren drastisch vor Augen führen. Die „Mietskasernenstadt“ wird zum Synonym für unmenschliche Wohnverhältnisse. Dabei entstehen im Gründerzeit-Bauboom durchaus Mietwohnungsquartiere, die noch heute zu den beliebtesten der Stadt gehören, etwa das Bayerische Viertel in Schöneberg und das Rheinische Viertel in Wilmersdorf. Doch diese Quartiere sind den wohlhabenderen Bürgern vorbehalten.

Der Bau von besser ausgestatteten, preiswerten Kleinwohnungen erscheint den damals im Wohnungsbau dominierenden privaten Terraingesellschaften und Banken unattraktiv. Sie errichten lieber für die wohlhabenden Bürger vor allem im Süden und Südwesten der Stadt ausgedehnte Viertel mit einer mehrgeschossigen städtischen Bebauung, mit Vorgärten, Schmuckplätzen und Straßenbäumen. Mit den Mietskasernen der Arbeiterklasse haben diese bürgerlichen Paläste mit Dienstbotenaufgang und Mädchenkammer im Seitenflügel wenig gemein. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg gründen sich deshalb Wohnungsbaugenossenschaften wie etwa der Vaterländische Bauverein oder der Berliner Bau- und Sparverein, um auch kleinen Beamten und Arbeitern Wohnungen anbieten zu können.

Der Erste Weltkrieg stoppt sowohl das rasante städtebauliche als auch das Bevölkerungswachstum – und räumt auch das Kaiserreich ab. Am 9. November 1918 gibt Philipp Scheidemann am Reichstagsgebäude die Abdankung Wilhelms II. bekannt und ruft die Republik aus. Rasch sammelt sich am Schloss eine Menschenmenge, die Zeuge wird, wie der Spartakusführer Karl Liebknecht die „freie sozialistische Republik Deutschland“ vom Schlossbalkon ausruft. Zahlreiche Menschen dringen in das Schloss ein und raffen zusammen, so viel sie tragen können. Der Respekt vor dem Kaiser und seinem Schloss ist Geschichte.

Aus der Kaiserstadt wird nun die Hauptstadt der Weimarer Republik. Und aus Klein-Berlin am 1. Oktober 1920 Groß-Berlin, in dem unter anderem die vier Großstädte Charlottenburg, Neukölln, Schöneberg und Wilmersdorf mit jeweils mehr als 100.000 Einwohnern aufgehen. Doch dass allein durch einen Verwaltungsakt aus einem bunten Haufen unterschiedlichster Städte und Gemeinden ein einheitliches Stadtgebilde wird, das hatte wohl auch damals niemand geglaubt.

Die Wirtschaft liegt nach dem Krieg darnieder, ans „monumentale“ Bauen denkt vorerst niemand mehr. Doch beim Wohnungsbau geht es mit neuen Konzepten voran: „Nach der Schaffung von Groß-Berlin werden dann in der Weimarer Republik neue, sozial orientierte Siedlungen errichtet, von denen einige heute Weltkulturerbe sind“, sagt Bodenschatz. Alle diese Siedlungen werden außerhalb der alten Residenzstadt errichtet, nur dort gibt es Platz – und entsprechende Bodenpreise. „Voraussetzung des neuen Wohnungsbaus ist nun auch eine staatliche Förderung, die durch eine besondere Steuer gewährleistet wird“, sagt Bodenschatz.

Generalbaudirektor Albert Speer hat große Pläne

Als 1933 die Nationalsozialisten die Macht ergreifen, wird in der Stadtplanung erneut der Schalter umgelegt. „Bereits im Januar 1937 sind die Vorbereitungen für einen diktatorischen Städtebau abgeschlossen“, sagt Bodenschatz. Nun geht es wieder vordringlich um die Errichtung einer Stadt, die gar nicht monumental genug sein kann. Hitler ernennt Albert Speer zum „Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt“ und stattet ihn mit weitreichenden Kompetenzen aus. Gewünscht sind nun „Monumente des Stolzes“, die sowohl den eigenen Bürgern als auch dem Ausland einen machtvollen Staat demonstrieren sollen. Die Planungen für Berlin sehen ein Kreuz von zwei großen Verkehrsachsen vor, die vom Autobahnring durch die Innenstadt wieder zum Autobahnring führen. Nördlich des Schnittpunkts der Monumentalachsen, im Spreebogen, soll die rund 300 Meter hoch aufragende „Große Halle“ entstehen, ein gigantischer Kuppelbau mit Platz für bis zu 180.000 Besucher. Das Schloss wäre damit buchstäblich in den Schatten gestellt worden. „Vor allem aber sollte die Riesenstadt noch einmal gewaltig vergrößert werden“, sagt Bodenschatz. Besonders im Süden und Nordosten der Stadt sind riesige neue Stadtteile für die Bevölkerung ausgewiesen.

Nur vier Jahre später sind diese Pläne sämtlich Makulatur, die Stadt am Ende des Zweiten Weltkrieges in weiten Teilen dem Erdboden gleichgemacht. Statt „Wiederaufbau“ des alten Berlins wollen Stadtplaner in der 1961 durch den Mauerbau geteilten Stadt lieber eine neue Stadt errichten – und zwar in Ost und West. Der städtebauliche Bestand der Kaiserzeit, soweit erhalten, wird als unmodern abgetan, lieber baut man nun Autobahnen und die vorhandenen Hauptstraßen autogerecht um (West-Berlin) und macht aus der historischen Mitte um das Schloss herum ein „Schaufenster des Sozialismus“ (Walter Ulbricht). Denn das Schloss liegt nun im Osten, in der Hauptstadt der DDR. Und diese will eine neue Staatsmitte mit großzügigen Platzanlagen für politische Aufmärsche und natürlich Platz für den Palast der Republik, im Volksmund später „Erichs Lampenladen“. Bereits im Winter 1949/50 lässt die SED das Kaiser-Wilhelm-National-Denkmal bis auf den Sockel schleifen, kurz danach wird auch das Berliner Schloss abgerissen und der Neptunbrunnen vom Schloßplatz, der nun Marx-Engels-Platz heißt, auf den Platz vor dem Roten Rathaus versetzt.

In West-Berlin geht man nicht weniger radikal mit dem ererbten Stadtbild um – der Wettbewerb der Systeme wird schließlich auch im Städtebau ausgetragen. Das Berliner Hansaviertel mit seinen Punkthochhäusern entsteht und wird auf der Internationalen Bauausstellung 1957 stolz präsentiert. Beinahe fällt auch das Wahrzeichen des Berliner Westens, die Turmruine der im Zweiten Weltkrieg teilzerstörten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz, der Abrissbirne zum Opfer. Bürgerprosteste können das gerade noch verhindern. Dennoch wird ein großer Teil der Ruine abgerissen und 1959 bis 1961 durch von Egon Eiermann entworfene Bauten ergänzt.

Erst ab Mitte der 70er-Jahre setzt sich das Unbehagen an dieser Art radikalem Stadtumbau durch. In Ost-Berlin versucht man mit dem Bau des Nikolaiviertels (ab 1979), verloren gegangene Strukturen wiederzubeleben. Und im Westen saniert man nicht nur die alten Wohnquartiere in Charlottenburg und Schöneberg, sondern beschäftigt sich mit der „behutsamen Stadterneuerung“, die nicht mehr den Abriss, sondern die Modernisierung der „Mietskasernen“ propagiert und die vorhandenen Bewohner nicht mehr verdrängen will.

Von „Behutsamkeit“ ist nach dem Fall der Mauer vor bald 30 Jahren nichts mehr zu spüren. Nach der Wiedervereinigung ist die Euphorie groß, Politik und Wirtschaft rechnen damit, dass Berlin nun ein gewaltiger Wachstumsschub bevorsteht. In den 90er-Jahren wird der Potsdamer Platz zur größten innerstädtischen Baustelle Europas. Das Entstehen des Hochhausquartiers im einstigen Mauer-Niemandsland verfolgen die Berliner staunend von der roten Infobox aus – und auch die Berliner Morgenpost berichtet regelmäßig von den Baufortschritten.

In der historischen Mitte stellt sich die Frage, wie mit den nicht mehr benötigten Regierungsgebäuden aus DDR-Zeiten umzugehen ist. Die Antwort fällt schnell und kompromisslos aus: Erst wird das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR abgerissen, später der Palast der Republik. Der Deutsche Bundestag hatte bereits 2002 den Wiederaufbau des Berliner Schlosses beschlossen. Der Grundstein für das Schloss wird 2013 gelegt, im kommenden Jahr soll Eröffnung gefeiert werden.

Doch das Schlossareal bleibt Baustelle. Die Bauarbeiten am Lückenschluss der „Kanzler-U-Bahn“ werden voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen. Und erst danach soll die arg gerupfte Stadtlandschaft zwischen Fernsehturm und Brandenburger Tor hergerichtet werden. Ob mit oder ohne dem von seinen Kritikern als banale „Wippe“ geschmähten Einheitsdenkmal, ob mit oder ohne Neptunbrunnen auf dem Schlossplatz – das wird noch heftig und kontrovers diskutiert.

Und auch die wieder drängend gewordene Wohnungsfrage ist weiterhin ein großes Thema – auch in der Berliner Morgenpost. Heute ist die lange verschmähte Mietskasernenstadt populärer denn je. Aber der Senat hat noch keine überzeugende Antwort darauf gefunden, wie vor allem in der Innenstadt die seit Jahren steigenden Mieten eingedämmt und der Wohnungsmangel behoben werden soll. In den Jahren 2012 bis 2016 ist Berlin jeweils um knapp 49.000 Einwohner gewachsen. 2017 sind mit rund 41.000 zwar etwas weniger Menschen dazugekommen – doch der Boom ist noch nicht vorbei. Klar ist nur, dass Berlin das bleiben wird, was es schon immer war: Ein bunter Flickenteppich aus völlig unterschiedlichen Ortsteilen, die sich allen Verschönerungs- und Vereinheitlichungsversuchen zum Trotz ihren eigenen Charakter bewahren.

Quelle: Berliner Morgenpost, 20.09.2018

Deutsch

Deutsch English

English Francais

Francais